美与丑,是一个矛盾体,相互排斥,又相互依存。没有美就没有丑,有了比较,就产生了美丑。如同没有传统的汉字之美,就不能鉴别时下的“丑体”一样。然而,我们不能因为鉴别出了丑,就将丑埋葬掉。如果没有了丑,美便无所适从了。所以,丑是完全有着存在价值的。

汉字为什么那么执着地讲究美丑呢?我们应该追其本源。汉代《尚书·序》中说:“古者,伏羲氏之天下也,始画八卦,造书契以代结绳,由是文籍生焉”。认为是伏羲时代有了文字。最普遍的说法是,在黄帝时,由二位史官,沮诵和仓颉的“始作书契,以代结绳。”传说仓颉四只眼“仰观奎星圆曲之势,俯察龟纹鸟迹之象”,“博采众美,合而为字,是曰古文。”

尽管文字产生于何时至今尚无定论,但是,在怎样产生这个问题上认识是一致的。首先是“以代结绳”,为了生活需要而缘起的。更主要的它是“观天地万象之端,人物器皿之状,鸟兽草木之文,日月星辰之章,烟云雨露之态而为之”的,是“博采众美,合而为字”的,它是写实画物的元素符号,决定了求美的基因。

文字的产生,主要是为适用人类社会的发展需要。因此,它会随着人类社会的发展变化而变化。在数量上,根据使用需要而增减,在形体上,为适用便捷而简化。不同时代的字体,与时代文明和 审美意识息息相关,都会烙有时代美学元素的印记。

按书法分期,从远古到秦统一六国之前,统称先秦。在这一时期的文字发展过程为“甲骨文——金文(钟鼎文)——籀文(石鼓文)。

甲骨文,是刻在龟甲兽骨上文字的简称。甲骨文追求运刀的美感,线条挺拔、尖利纤细,具有强烈的立体感。金文,也叫“钟鼎文”。是铸在或刻在钟鼎器上的铭文。金文与甲骨文相近。 籀文,又称石鼓文。传说因出自周宣王时史籀之手,即称籀文。又因为刻于鼓形的石碣之上,又称石鼓文。其字型趋于整齐雄伟之美。

秦朝统一后,实行“书同文”。废除其他各国“不与秦文合”的异体,进行整理,强调规范与简化,颁布了一种法定的全国统一文字即小篆。其特点:笔画多为曲少直多、匀称流利,整齐对称。汉字演变为方块字盖起于此。

秦后期出现一种新的字体,称秦隶。隶书一改篆书的圆转笔画为方折笔画,加快了书法速度,就有了“隶书者,篆之捷也”的说法。由于简约方便,适用社会发展频率,为人们所接受。到汉朝取代了秦篆而成为日常通用的书体。

两汉时期,不仅是社会高度繁荣,也是文字繁荣的时代,小篆、秦隶并存,新兴的行书正处于雏形阶段,草书也开始使用。因为,篆隶的书写速度太慢,与发展需求已不相适用,又一种快些的字体出现了,这就是草书。因多用于书写成章的文字,亦名“章草”。特点是,“存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就”。这一时期,还产生了一种介于隶、章草之间的书体,即行书。“行书者,后汉颖川刘德升所作也,即正书之小讹,务从简易,相间流行,故谓之行书”。要提醒注意的是,汉代的“行书”笔法近似“章草”,与晋代以后由“真书演变之行书”不同。

这个时期,真书也见端倪。一直到了晋代真书渐成熟。如三国钟繇的《宣示表》,王羲之的《乐毅论》等,正如翁方纲所说“变隶书之波画,加以点啄挑,仍存古隶之横直”。

东晋时分为南北两部,书法上也就分为南北两派。北朝其书法主要有碑、墓志、造像记还有摩崖刻石。这些统称为碑。南朝则以“帖”为主,“帖”就是把字写在纸或帛上的书信。书法上有个“北碑南帖”的说法,就指这个时期。

直到唐代,各书体成熟,书家各具风格,各臻其妙,为后人所崇拜,奉为楷模。由此,可以看出,汉字的发展与时代需求,以致与人们之审美发生着直接关系。

这里纯指汉字“真楷”的笔画。笔画犹如盖房子的砖,砖不合格,房子再漂亮也是危房。笔画之美在于规矩。

楷体,自唐时达到了鼎盛阶段后,唐初出现虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷和中后期的颜真卿、柳公权,以至元代的赵孟畹却蠹摇K?窃谑榉ǔず又校?缣焐戏毙巧了敢?鄣墓饣浴�

自楷体成熟后,便有了“习字先学楷”的说法。纵观楷体,其风格各有不同,其特点瘦硬丰硕各异。端庄明朗,中规中矩,并逐步形成了一套可操作性和理论指导性的规范教学体系。

为什么要先学楷呢?简而言之,我们知道,秦汉时期尚有新的书体出现,处于发展和雏形阶段,难于总结。晋隋时期呢,可视为定型期了,但是,尚不足以称规律。到了唐代就是成熟期了,在这个时期已经有了专门习字课堂,“弘文馆”,就是专门教皇子大臣习字的地方。这样,在教与学的状态下,自然会产生教学经验和理论方面系统的“权威”学说,通过不断的积累总结,自然会形成一套成型的“教学方案”。

实际,东汉蔡邕始便有了《书论》、《九势》方面的娴熟论著。欧阳询的《八诀》,张怀瓘的《永字八法》,主要是对八个笔画的分析阐述。它应该是汉字书写教学上最为“大道至简”的精髓教学法。当然,八个笔画不能涵盖笔画形状的全部。但是,我们可以将其它笔画称做“派生笔画”,只要把这八个基本笔画写好写透,其余就不是问题了。

实践证明,今人习字,先写楷体,对初学者尤为重要。一是因为学字是个综合性的技能训练,从坐姿、执笔、心态,需要有个系统性地强化训练过程,以期达到熟练用笔的需要。二是因为楷体的笔画清晰,宜于讲课分解,从笔画、偏旁到结体轨迹规范、明显,有利于综合能力的进一步提升。三是因为“真楷”、“真行”、“真草”属递进关系,学楷自然成为前行起点。楷的笔画写好了,就是成功的第一步,笔画之美是矫健之美、轩昂之美,是汉字构成的基本要件,一定不能忽视。

汉字的书写是有严格规矩的。那么,要写好汉字,严格规范的教学教育又是至关重要的。

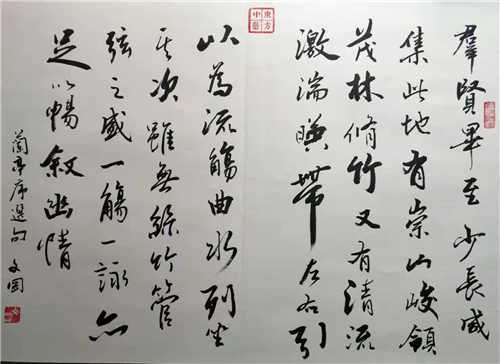

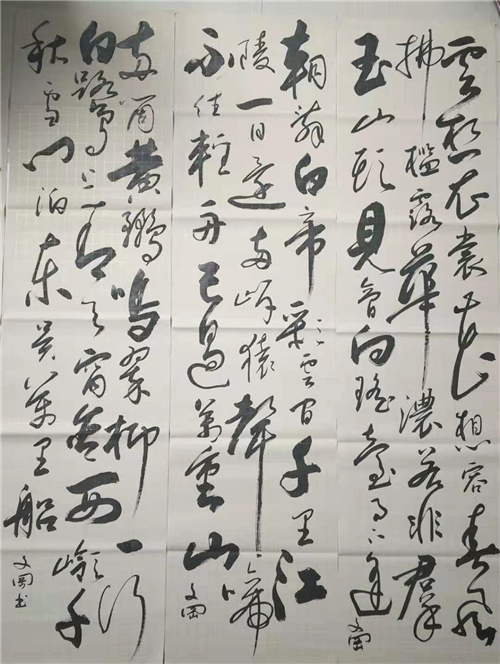

自汉唐以来至清,汉字的范帖,基本出自功名之人。首先,他们对文字本意有着正确的认知,同时,又受到近乎苛刻的书法训练。所以,他们的作品才成为“政府”认可的范本传承下来,以教化后人。

八十年代之前,基本按传统方法学习练字,后期开始出现了少量的“随手字”。但到了90年代后,“随手字”逐渐多了起来。原因有二,一是改革开放之后,人们的经济生活得到很大改善,小康无忧,便转向精神层面的追求。于是乎,他们变通了经商、从政的套路,再学个一笔半画,搞上各级的耀眼头衔,摇身一变也成了“书画大家”,搞乱了字画秩序。二是由工人、农民、教育、机关等各类退休大军的涌入。因为生活上无其他负担,加上国家提供各种公益活动场所,特别是“老年大学”,为他们实现各种“从小爱好”之梦,提供了便利。只要一拿起笔,就成了自然的“老艺术家”,只要你敢于“雅涂”,就会有人为你当面鼓掌喝彩。久而久之,陶醉“功成”之中,便开始出书、个展、拍卖。虽是自费,只图虚荣,乐此不疲。

凡此种种,是造成今天书画乱象的主因。他们无视正草隶篆之规矩,不在乎笔笔到位之准则。任性随意乱画,相互违心捧场,愚弄附庸风雅之辈。这样,使整个的书画文化变得浮躁起来。一些书画组织又请这些“雅士”担任名誉之职,危害之大可想而知。特别对学生的危害之大之深是致命的。所以说,目前的书画状态是一种病态,是一个毒瘤,短期内谁也不可能将它治好!

但是,又不能不治,然治疗方案很重要。归根结蒂,就是正确的书法教育。何为正确的书法教育呢?即用纯粹的传统书写理论和方法,进行社会书写教育和课堂书写教育。

一、“书同文”。现在肯定不是秦时意义的“书同文”。自秦以来,汉字的演化已是丰富多彩,真、草、隶、篆百花齐放,对初学者来说,选择余地很大。问题是,现代“名家教本”也是百花齐放,鱼目混珠,很容易把初学者带入歧途。因此,政府应该指定书法教学范本。

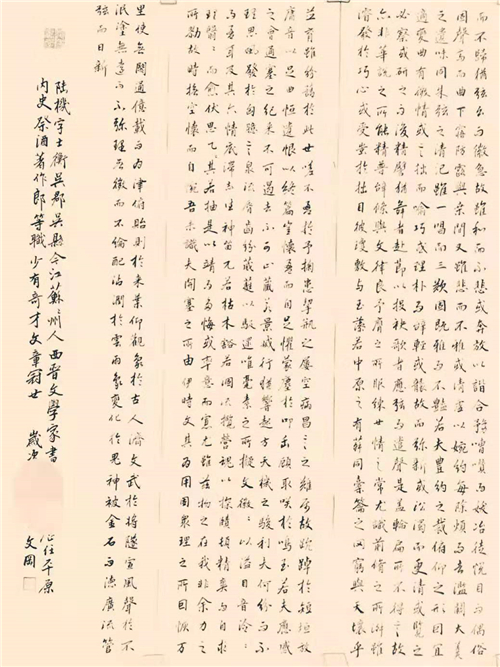

二、“教同科”。“书同文”就得相应地跟上教科书。它应该具有极高的专业权威性,在继承传统的基础上,加入时代审美注释,通俗易懂。让传统的历代认可的大家书帖成为主流。要让习字者都明白,书法之美是规矩、规范之美,是主导书法正道之美,是神圣高雅而不可亵渎的。丑只是为反衬美而苟且偷生的,全民都应该提高这个认识。(刘文岗)

手机版

手机版 |

书画

|

书画