——王者以民为天,而民人以食为天(史记)!

——火的引用改变了人类茹毛饮血的原始生活状况,熟食是人类走向现代文明社会的分水岭!

——博大精深的中国饮食文化是人类文明饮食健康的宝库,建议设立中国食文化学!

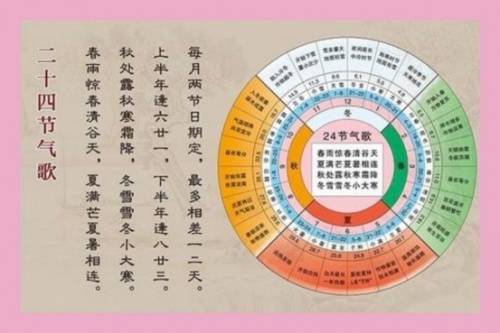

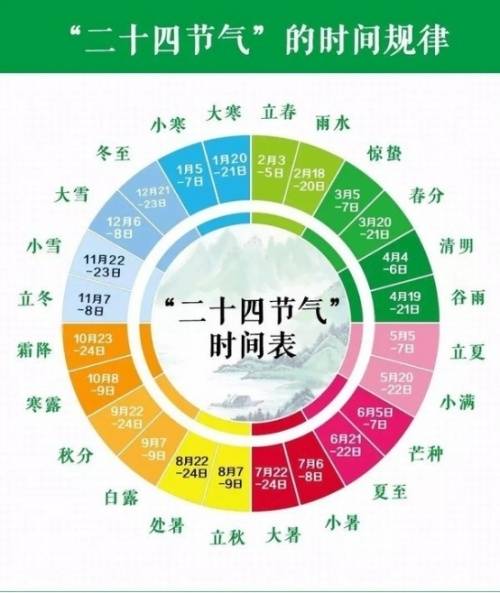

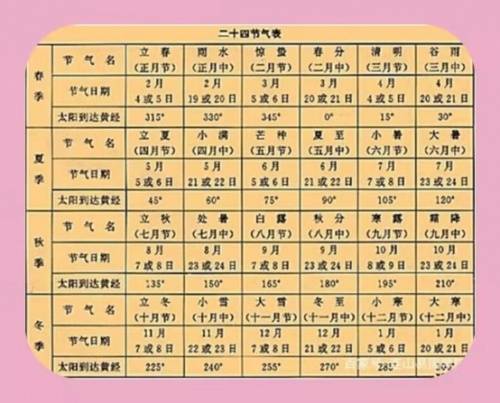

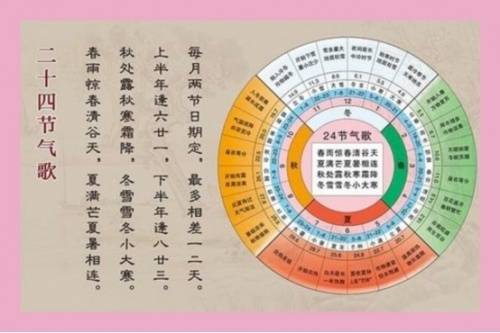

————2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。 24节气是独特的中国传统文化重要组成部分!

————2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

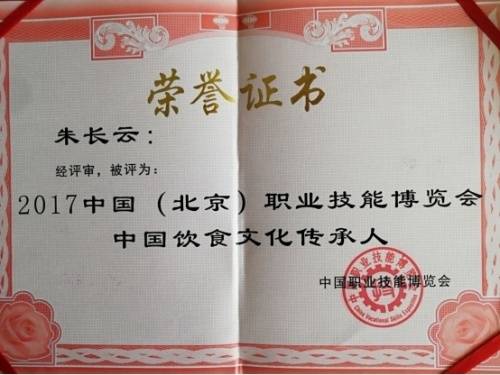

——2021年6月10日中餐烹饪技艺与食俗列入第五批国家级非物质文化遗产保护传承名录。

一、中国饮食文化和中国食文化学

中国烹饪是中国对人类饮食生产的巨大贡献,中国对人类文明的巨大贡献。在中国,“烹饪”一词出现在战国至秦汉间成书的《易传》对“鼎”卦的解释中,“以木巽火,烹饪也。” 大意是在鼎下,架起木柴,通风起火;煮熟或烧烤食物至熟用。所以,烹饪的原始意义就是煮熟(烧烤)食物。烹饪一词出现在战国秦汉时期,并不意味着烹饪这一事物也出现在战国或秦汉间。因为,在古史传说中发明钻木取火、教民熟食的的燧人氏距战国时期至少也有数千年的时间,但实际上中国先民用火的历史更早,开始于距今五六十万年的北京猿人时代。 《易经》之后的文献中,曾用“烹调”、“料理”概括并代用词;到了近代,大家才更加广泛使用“烹饪”一词,经社会的不断使用和认同,才确认下来;并使用至今。同时,得到更广泛的应用和发展。 现在的烹饪和烹调二词研究分野的十分明确了,烹饪覆盖烹调,烹调是烹饪的组成部分;现代的烹调一词已经引申指制作食品的技术方法,称之为“烹饪工艺”。 广义的烹饪文化不仅包括食品生产的文化——烹调文化,也包括食品消费的文化——饮食文化。烹饪文化就是“人类社会食品生产与消费中所包括的物质与精神现象及其联系的总和” 中国烹饪来自于实践,同时,接受时间的检验。相信,中国烹饪在新的时代一定会为人类的健康发展做出巨大贡献!

“食”是人类赖以生存的基本条件,烹饪文化是在人类从“茹毛饮血”到“火的引用”发展的“熟食阶段”的过程,“食文化”是人类文明饮食发展的升华,从“田头”(源头)到“嘴头(营养)”的科学发展过程;是一个为人类健康发展的整体食物链。既包括原材料的选育和种植与收割到运输过程和初级加工原料,同时,又包括食品的加工工艺过程和半成品及成品的整个形成过程;又包括食用前和食用过程中及食用后的具体体现。 所以说,设立“中国食文化学科”是必要的,也是人类健康发展的需要;更是人类可持续发展的重要必然需求。

孙中山先生在《建国方略》指出:“烹调亦艺美术之一道也”。“烹调之术本于文明而生,非深孕乎文明之种族,则辩味不精;辩味不精,则烹调之术不妙。中国烹调之妙,亦足以表明进化之深也……”

二、民以食为天

中国人民以“民以食为天”为理论依据,中国“重食”思想和“重养”传统文化理念发展至今,其“天人合一”和“道法自然”的传统文化精髓始终伴随着社会的发展和人民健康的发展方向!

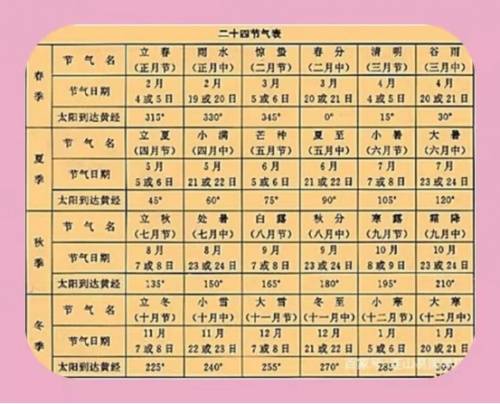

中国古代根据气候对一年进行的节令划分。即指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

同时,又有传统的节假日比如除夕节、春节(除夕节和农历新年正月初一);2、元宵节;3,清明节(寒食节);4,端午节(五月初五);5,七夕节(七月初七团圆节);6,中秋节(八月十五,又称祭月节);,7,重阳节(九月初九);8、冬至节(冬至大如年,民俗记忆和书刊都有记载)等; 以上节假日的食品多种多样食品丰富;1、春节:食品丰富;必吃的饺子; 2、元宵节:元宵或汤圆(根据南北方的习俗)、饺子等; 3清明节:祭祀春游,青团(江南食品),薄饼(团聚);鸡蛋(秦代此时禁火,提前煮鸡蛋备用);艾饭(客家清明节期间食用,一年不生病); 4、端午节:包粽子(南北方有不同的品种),包饺子; 5、七夕节;团聚的日子,饺子等; 6、中秋节:食品丰富,月饼;包饺子; 7、重阳节:登高赏月(重阳糕吃两种糕:花糕、栗子糕);菊花酒;吃饺子;8、建议增加——冬至节和除夕节:冬至大如年,吃饺子(冻不着、不冻耳朵),元宵;除夕节,丰富的食品; 南北方具有差异性,北方过节始终没有离开“饺子”食品。还有民族特点。河南信阳以及周口、南阳等地喜欢吃水饺、扁食等。

三、开发中国传统文化的节庆;1、人物(如老子);2、年月(二月二,龙抬头)、除夕节;3、节气(秦朝已始秋分节)等;

1、人物:如老子;老子纪念日;中国传统文化——道教的鼻祖;提出:人法地、地法天、天法道、“天人合一,道法自然”理论;时至今日仍为传统文化传承的要素和精髓。

2、时令:二月二龙抬头;龙——中华民族的象征;图腾,腾飞!目前,北方有吃饺子和吃薄饼的风俗;寓意团团圆圆;

3、秋分:曾经是“祭月节”;2018年经国务院同意设立将“秋分节日”为“中国农民丰收节”;目前,以文艺演出和有关赛事为主;

4.春耕节,(一亩三分地、先农坛);可追溯到西周;明清帝王达到鼎盛时期。

四、设立“北京纪念日”和“北京城建城纪念日”

北京——人类文明的圣殿——北京,文明纪念日 !同时,可以根据中华民族发展史的独特性,整理不同时期的历史人物和具有一定纪念意义的事件以及具有影响力的节气为文明节日。 “北京纪念日”和“北京城建城纪念日”!发现“北京人”和火的发现及引用;熟食的开始等等。北京,人类文明之源!

北京故宫历史最悠久(世界五大宫:法国的凡尔赛1624年;白金汉宫1703年,1761改为英王三世的私人寝室;克里姆林宫1320年修建;美国白宫1797年修建); 北京的故宫历史悠久,是世界“五大宫”之首!(北京的故宫可以追溯到公元1179年兴建的“金大宁宫”,甚至还可以追溯到公元1000年前后的辽朝萧太后在琼华岛上建造的宫殿。) 1,全部宫殿区的建设,北京故宫(紫禁城)是1420年,具有世界历史最悠久的故宫。时间早、面积大! 2,在先秦蓟城故址(广安门南)上一步一步发展起来,位于辽南京和金中都城的中心位置发现先秦遗物等等! 3, “北京城的起源”即“生日”,历史学也称为未来学; 蓟城的发现,(水经注) 是有记载的; 已经具有3200年的悠久历史!(1995年北京市隆重举办“纪念北京建城3040年,正式确认公元前1045年未北京建城之始”,由于多方异议,至今没有再搞。大北京即蓟城比燕都早134年) 4,北京人的发现和“火”的引用熟食的开始等等。北京,文明之源!

北京城(建城日):1987年侯仁之先生就提出 “北京城建城日”;1995年北京市举办纪念北京建城3040年;正式确认北京城于公元前1045年;实际根据考古比此时早134年;至今北京建城为3200年! 考古不断推陈出新!

目前有建城日的国家,最神奇的是古代意大利(罗马古城,公元前753年4月21日;目前称之为“建城日”;最隆重的是莫斯科城,始建于1147年,建城日活动规模最大;最正式之例---圣彼得堡市1703年5月27日,至今在搞庆典;隆重热烈。)

五、礼仪文化中的中华礼食;

1、祭天文化(丰富的祭天食品):祭天文化是我国古代崇拜神明的崇拜行为,具有源远流长的历史;远古时期的黄帝“封禅(shan善音)天地,”开始;排列诸神、尧“乃命羲和、钦若昊天”;周公制礼作乐,祭天典礼“礼仪大备”,形式和规格逐步规范。西周时期以“冬至日” 为“大祀吉期”,在这一天举办“祭坛大典”,因此,祭坛大典又称“冬至大祀”。西汉、隋、唐 、宋、元 举办:“天地和祀”。 从秦、汉以后,历代封建帝王以“王者,父天母地,为天之子”为政治理念;以“敬天敬地”为己任;历朝历代建祭坛于“国之阳”,用于举办“祭天大礼”;至唐到元、明清(辉煌);祭坛:设“玉、果、蔬、笾、斗、牲等等” 备燎柴、焚香烛,礼祭皇天上帝,以“爙(rang音)灾祈福”! 明清时期,皇帝祭坛典礼有:“春正月天地和祀”、春正月祈谷大祀、孟夏常雩(余音)大祀、仲夏大雩大祀 冬至祭坛大祀; 冬至大祀(冬至大如年)冬至又称长至 ,“一阳气自地而始”也就是说“一阳资始” ;所以古人将冬至这一天举办“祭坛大典”。 祈福:“五谷丰登,风调雨顺”!(据记载,1924年12月23日民国大总统袁世凯只搞了一次礼仪性的祭拜;也是长达三千多年的国家祭祀制度的完结)。 可以说,“祭天食品”是目前发现的最古老也是最为壮观的“礼食”。祈求:“五谷丰登,风调雨顺”!老百姓丰衣足食、安居乐业……社会太平!

2、宫廷食礼(朝廷贡品,豌豆黄、御膳等);

3、民族性礼食(各民族风味名点名菜);

4、地域性礼食(区域食礼,德州扒鸡、北京烤鸭);

5、名人礼食(东坡肉);

6、食物礼食(龙井虾仁、樟茶鸭、桃花泛);

7、节气和节日礼食(非遗);

8、民间祭天食品;丰富多样!

食礼: 1)先秦“礼食”;提出:“衣食既足,礼让以兴”等理论。 2)儒家礼食(六礼);迎送之礼、交接之礼、进食之礼、卒食之礼、侍酒之礼、其他循礼。3、传统食礼:分餐与合食、礼仪与请柬、座次礼仪、进食礼仪; 4、近代食礼;丰富多彩!

六、文化遗产:1),2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。 2),2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。3),二十四节气在国际气象界被誉为“中国的第五大发明”。文化遗产,使中国人民非常自豪的文化,也是非常值得弘扬的文化。

1、中国古代根据气候对一年进行的节令划分。即指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

(1)四立:“立春”、“立夏”、“立秋”、“立冬”;

立春(雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨);

立夏(小满、芒种、夏至、小暑、大暑);

立秋(处暑、白露、秋分、寒露、霜降);

立冬(小雪、大雪、冬至、小寒、大寒);

2、中华民族具有四大发明的文明古国,是一个拥有五千多年悠久历史的国家,究其原因就是中国有着其独特的文化基因和传承脉络;很重要一点就是中国传统节日文化,就是非常重要的组成部分。比如;四立(立春、立夏、立秋、立冬)和24节气!

比如:“立春”(立春二十四节气的第一个,也是春季的第一个节气)。立春, 农谚有“春打六九头”的谚语之说。虽然立春了,向着暖和的方向发展;但是,还是比较好冷的;还有七九、八九,九九。直到春分播种季节时,才开始有真正的暖阳之意。 我国二十四节气的追根溯源(二十四节气是中华民族千年乃至上万年的漫长具体实践和劳动人民智慧的结晶)。 早在古代公元前的汉代和春秋战国、乃至夏商周、尧舜禹对历法和节气都有一定范围的记述。《山海经》 《易经》《黄帝内经》……这些上古奇书……研究的新进展,历史遗址出土文物的新发现,将给我们研究二十四节气带来新天地,我们会不断挖掘出天文节气的新成果。 “立春”,梦香迎来早“立春”!(宋)虞俦《立春 其二》节选:“点点灯火,袅袅炊烟;共襄盛世,万家团圆!” (立春·“春捂”)立春时节,东风拂面,毕竟料峭,为了不生病,要再“春捂”一阵子,不要因气温骤然回升就立减穿着,小心寒潮突至,感冒乘虚而入。 《养生论》说:“春三月,每朝梳头一二百下”。春季每天梳头是很好的养生保健方法。因为春天是自然阳气萌生升发的季节,这时人体的阳气也顺应自然,有向上向外升发的特点,表现为毛孔逐渐舒展,代谢旺盛,生长迅速。故春天梳头,正符合这一春季养生的要求,有宣行郁滞,疏利气血,通达阳气的重要作用。 很多人崇尚冬季进补,但是立春后进补要适度。一年四季有“春生、夏长、秋收、冬藏”的特点。人生于自然,应顺应自然规律。冬季根据个人体质适量进补,符合冬藏的养生原则。 但立春之后的这段时间里,不论是食补还是药补,进补量都要逐渐减少,以便逐渐适应即将到来的春季舒畅、升发、条达的季节特点。与此同时,减少食盐摄入量也很关键,因为咸味入肾,吃盐过量易伤肾气,不利于保养阳气。 春季阳气初生,饮食的调养除了注意升发阳气,还要投脏腑所好,应适当吃些辛甘发散之品,不宜吃酸收之味。因为酸味入肝,具有收敛之性,不利于阳气的生发和肝气的疏泄。食物可选择辛温发散的葱、香菜、花生、韭菜、虾仁等,少食辛辣之物。另外,春季天寒气燥,饮食应清淡、甘润,保证每天有足够的饮水量,少食热性、辛辣或容易引发过敏的食物。 多锻炼,常通风,勤洗漱。

立春。春,代表着温暖、生长。干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,有吉祥的涵义。立春与立夏、立秋、立冬一样,都是反映四季更替的节气。《月令七十二候集解》:“立春,正月节;立,建始也;五行之气往者过来者续于此;而春木之气始至,故谓之立也;立夏、秋、冬同。”干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,立春乃万物起始、一切更生之义也,意味着新的一个轮回已开启。 据天文专家指出,本世纪100年中的所有“立春”不是在2月3日,就是在2月4日,其中,出现在2月3日的共有39次,出现在2月4日的共有61次。而过去20世纪100年的统计显示,“立春”只有2月4日和2月5日这两天,没有2月3日。综合这200年来看,2月4日“立春”是出现最多的。

立春是二十四节气之首,四时之始;大地回春之始,万物复苏之时;立春,是春回大地的节气,立是开始的意思,立春代表万物复苏、新年伊始。立为建始,虽有冷空气时而造访,春木之气却已叩门,故称为“立”。 “立”是“开始”的意思,“阳和起蛰,品物皆春”,立春过后,东风送暖,大地开始解冻,蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒,河里的冰开始溶化,不再坚硬负重。 立春,是诗意的、神圣的。是春天的开始,伟大事业的开始,它是第一个节气,是轮回的起点。 立春恰巧在正月初四,民俗中民间有“迎灶神”的习俗;意思就是祝愿人们“三餐四季,温柔有趣;”立春适值“六九”之时,俗称“五九六九沿河看柳”,意思就是,万物复苏进入萌芽阶段。 天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神! 古籍《群芳谱》中写道:“立,始建也。春气始而建立也。”这段时间可以感觉到日照增长,气温回暖,降水趋于增多的春之先兆。

所谓“一年之计在于春”,时至立春,人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。气温、日照、降雨,这时常处于一年中的转折点,趋于上升或增多。立春以后,阳气上升、万物复苏、大地解冻、气温回升。 立春说起来也是我国的一个传统节日,古时一项重要活动就是迎春,于立春前一日开始预演,目的是祭祀句芒神(主管农事的春神,其形象为人面鸟身),祈求风调雨顺,五谷丰登。官府民间都会举行一系列的活动,比如设春官,预告立春之时;送春帖,帖上绘有芒神、春牛图,可贴于门墙上;鞭春牛,以土塑牛,百姓向其叩拜后,一拥而上将其打碎,争抢牛土,谓之“抢春”,将土洒于牛圈内,以期牛畜繁衍兴旺。我国古代,立春是个很大很重要的节日,同时,要举行非常隆重的祭祀活动。 “立春大如年”。立春最重要的祭祀对象是春神。《魏书 礼志》记载:“立春之日,遣有司迎春于东郊,祭用酒、脯、枣、栗,无牲币。”每到立春之时,皇帝会派遣大臣执行迎春典礼,以酒、脯、枣、栗作为祭祀用品。只是没有用牲币,够不上大祀的级别。 隋唐时代,立春祭祀春神的规格提升了。《隋书·礼仪志》记载:“顷代郊祀之服,皆用衮冕,是以前奏迎气祀五帝,亦服衮冕。愚谓迎气祀五帝亦宜用大裘,礼具一献。帝从之。” 大唐盛世,社会安定且百业兴旺!从皇宫皇上、至大臣下至平民百姓,重视在“立春”这天,一般举行官家仪式隆重庆祝或者参与各种民俗活动欢喜“立春”之节以及以家庭为主的聚集欢庆;用丰盛的食物欢度,以示“万物复苏,风调雨顺!”《旧唐书·礼仪志》:“武德贞观之制,神祗大享之外,每岁立春之日,祀青帝于东郊。”在立春当天,大致进行四种活动——“祭春”“鞭春”“饰春”“咬春”,全国上下,无论是皇亲国戚,还是贩夫走卒,都参与其中。

此后,历经宋朝、元朝、明朝、清朝千百年的变迁,祭祀春神的规格日渐下降,但形式更加多样,影响更加深远。以至于到了现代,全国各地依然有许多地方在立春举行祭祀春神的习俗,并演化成鞭春牛、探春、咬春、送春、等活动。 中国是传统文化非常厚重的国家,具有着“礼仪文化”的传承,注重礼仪! 也是非常喜欢寻根问祖的民族,对于自己先祖有着十分浓厚的崇拜和尊敬之情。到了立春这个重要的节日,人们总是要以各种方式来祭祀自己的祖先......立春是汉族民间重要的传统节日之一。在周代,这一天天子亲率三公九卿等到东郊迎春,祭祀。唐宋时,有鞭打春牛、送小春牛等,表示劝农春耕和祈求丰收,明清以来,有食青菜、迎土牛、浴蚕种、喝春茶等,具有浓厚的传统民俗风情和乡土气息。 自秦代以来,中国就一直以立春作为春季的开始。《月令七十二候集解》说:“正月节,立,建始也。”立春,意味着从这一天起,春季开始了。“春,蠢也,动而生也。”意味着闭藏的冬天结束了,立春期间,气温、日照、降雨,开始趋于上升、增多。 随着时代的变迁,传统文化的不断传承,“立春”形成了众多民俗习惯。立春的民俗具有“除旧迎新”的特点,还有“咬春”的特殊意义,都具有一种应景的仪式感。

我国古代是农业国家在农耕社会,我国自古为农业国,春种秋收,关键在春。古人在静美的田园风光里,辛勤劳作,敬业乐业。立春之后,大地解冻,犁铧就要翻开闲置一冬的土地。建立了“农耕文化”;同时,我国是多民族的国家,各民族都有不尽相同的文化背景和“传承记忆”非遗传承文化以及“民俗文化”;随着时代的发展,对“二十四节气”和不同“节日”以及“民俗记忆”,在众多的文献记载中都有论述;“立春”对农事活动有重要的意义,官方和民间都很重视,民间的庆贺活动更热闹一些。立春举行的活动叫做“迎春”,要报春、送立春帖子,还要迎句芒神并“撒豆消灾”。人们始终关心土地耕种,立春时,“鞭打春牛”习俗的出现,也就自然而然了。所谓“春牛”,可能是用纸糊成的,也可能是泥做成的,然后在“春牛”肚子里装上五谷。“打春牛”的活动开始后,等“春牛”的肚子被打破,人们会将流出的五谷分吃,期待会迎来一个丰收年。年复一年、日复一日,“农耕文化”世代相传,为老百姓带来“衣食无忧”的美好生活。

民俗中,立春要吃与春季适应的食物,春饼卷“豆芽、韭菜,也是“生发”类的蔬菜,当然,也有肉类比如“煎牛肉、猪肘子”、摊黄菜、韭菜炒鸡蛋等等;算是节令食品。 “立春”时节也有吃“饺子”的习惯,好吃不如“饺子”的习俗。可想而知,老百姓的生活越来越好了,丰衣足食了......

立春。春,代表着温暖、生长。干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,有吉祥的涵义。立春与立夏、立秋、立冬一样,都是反映四季更替的节气。《月令七十二候集解》:“立春,正月节;立,建始也;五行之气往者过来者续于此;而春木之气始至,故谓之立也;立夏、秋、冬同。”干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,立春乃万物起始、一切更生之义也,意味着新的一个轮回已开启。 据天文专家指出,本世纪100年中的所有“立春”不是在2月3日,就是在2月4日,其中,出现在2月3日的共有39次,出现在2月4日的共有61次。而过去20世纪100年的统计显示,“立春”只有2月4日和2月5日这两天,没有2月3日。综合这200年来看,2月4日“立春”是出现最多的。

立春是二十四节气之首,四时之始;大地回春之始,万物复苏之时;立春,是春回大地的节气,立是开始的意思,立春代表万物复苏、新年伊始。立为建始,虽有冷空气时而造访,春木之气却已叩门,故称为“立”。 “立”是“开始”的意思,“阳和起蛰,品物皆春”,立春过后,东风送暖,大地开始解冻,蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒,河里的冰开始溶化,不再坚硬负重。 立春,是诗意的、神圣的。是春天的开始,伟大事业的开始,它是第一个节气,是轮回的起点。 立春恰巧在正月初四,民俗中民间有“迎灶神”的习俗;意思就是祝愿人们“三餐四季,温柔有趣;”立春适值“六九”之时,俗称“五九六九沿河看柳”,意思就是,万物复苏进入萌芽阶段。 天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神! 古籍《群芳谱》中写道:“立,始建也。春气始而建立也。”这段时间可以感觉到日照增长,气温回暖,降水趋于增多的春之先兆。

所谓“一年之计在于春”,时至立春,人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。气温、日照、降雨,这时常处于一年中的转折点,趋于上升或增多。立春以后,阳气上升、万物复苏、大地解冻、气温回升。 立春说起来也是我国的一个传统节日,古时一项重要活动就是迎春,于立春前一日开始预演,目的是祭祀句芒神(主管农事的春神,其形象为人面鸟身),祈求风调雨顺,五谷丰登。官府民间都会举行一系列的活动,比如设春官,预告立春之时;送春帖,帖上绘有芒神、春牛图,可贴于门墙上;鞭春牛,以土塑牛,百姓向其叩拜后,一拥而上将其打碎,争抢牛土,谓之“抢春”,将土洒于牛圈内,以期牛畜繁衍兴旺。我国古代,立春是个很大很重要的节日,同时,要举行非常隆重的祭祀活动。 “立春大如年”。立春最重要的祭祀对象是春神。《魏书 礼志》记载:“立春之日,遣有司迎春于东郊,祭用酒、脯、枣、栗,无牲币。”每到立春之时,皇帝会派遣大臣执行迎春典礼,以酒、脯、枣、栗作为祭祀用品。只是没有用牲币,够不上大祀的级别。 隋唐时代,立春祭祀春神的规格提升了。《隋书·礼仪志》记载:“顷代郊祀之服,皆用衮冕,是以前奏迎气祀五帝,亦服衮冕。愚谓迎气祀五帝亦宜用大裘,礼具一献。帝从之。” 大唐盛世,社会安定且百业兴旺!从皇宫皇上、至大臣下至平民百姓,重视在“立春”这天,一般举行官家仪式隆重庆祝或者参与各种民俗活动欢喜“立春”之节以及以家庭为主的聚集欢庆;用丰盛的食物欢度,以示“万物复苏,风调雨顺!”《旧唐书·礼仪志》:“武德贞观之制,神祗大享之外,每岁立春之日,祀青帝于东郊。”在立春当天,大致进行四种活动——“祭春”“鞭春”“饰春”“咬春”,全国上下,无论是皇亲国戚,还是贩夫走卒,都参与其中。 此后,历经宋朝、元朝、明朝、清朝千百年的变迁,祭祀春神的规格日渐下降,但形式更加多样,影响更加深远。以至于到了现代,全国各地依然有许多地方在立春举行祭祀春神的习俗,并演化成鞭春牛、探春、咬春、送春、等活动。 中国是传统文化非常厚重的国家,具有着“礼仪文化”的传承,注重礼仪! 也是非常喜欢寻根问祖的民族,对于自己先祖有着十分浓厚的崇拜和尊敬之情。到了立春这个重要的节日,人们总是要以各种方式来祭祀自己的祖先......立春是汉族民间重要的传统节日之一。在周代,这一天天子亲率三公九卿等到东郊迎春,祭祀。唐宋时,有鞭打春牛、送小春牛等,表示劝农春耕和祈求丰收,明清以来,有食青菜、迎土牛、浴蚕种、喝春茶等,具有浓厚的传统民俗风情和乡土气息。 自秦代以来,中国就一直以立春作为春季的开始。《月令七十二候集解》说:“正月节,立,建始也。”立春,意味着从这一天起,春季开始了。“春,蠢也,动而生也。”意味着闭藏的冬天结束了,立春期间,气温、日照、降雨,开始趋于上升、增多。 随着时代的变迁,传统文化的不断传承,“立春”形成了众多民俗习惯。立春的民俗具有“除旧迎新”的特点,还有“咬春”的特殊意义,都具有一种应景的仪式感。

我国古代是农业国家在农耕社会,我国自古为农业国,春种秋收,关键在春。古人在静美的田园风光里,辛勤劳作,敬业乐业。立春之后,大地解冻,犁铧就要翻开闲置一冬的土地。建立了“农耕文化”;同时,我国是多民族的国家,各民族都有不尽相同的文化背景和“传承记忆”非遗传承文化以及“民俗文化”;随着时代的发展,对“二十四节气”和不同“节日”以及“民俗记忆”,在众多的文献记载中都有论述;“立春”对农事活动有重要的意义,官方和民间都很重视,民间的庆贺活动更热闹一些。立春举行的活动叫做“迎春”,要报春、送立春帖子,还要迎句芒神并“撒豆消灾”。人们始终关心土地耕种,立春时,“鞭打春牛”习俗的出现,也就自然而然了。所谓“春牛”,可能是用纸糊成的,也可能是泥做成的,然后在“春牛”肚子里装上五谷。“打春牛”的活动开始后,等“春牛”的肚子被打破,人们会将流出的五谷分吃,期待会迎来一个丰收年。年复一年、日复一日,“农耕文化”世代相传,为老百姓带来“衣食无忧”的美好生活。

民俗中,立春要吃与春季适应的食物,春饼卷“豆芽、韭菜,也是“生发”类的蔬菜,当然,也有肉类比如“煎牛肉、猪肘子”、摊黄菜、韭菜炒鸡蛋等等;算是节令食品。 “立春”时节也有吃“饺子”的习惯,好吃不如“饺子”的习俗。可想而知,老百姓的生活越来越好了,丰衣足食了......

《遵生八笺》:“治肝以两手相重,按肩上,徐徐缓捩身,左右各三遍。又可正坐,两手相叉,翻覆向胸三五遍。此能去肝家积聚风邪毒气,不令病作。 肝开窍于目,人们要主动开阔视野,多视空旷之地;关注疏肝理气,主动吸收天地间的生气;使木德能量进入到自己体内。不可以久坐,影响体内气机的运行。 《千金要方》主张春时衣着宜“下厚上薄”,《老老恒言》亦云:“春冻半泮,下体宁过于暖,上体无妨略减,所以养阳之生气”。 春天在起居方面,人体气血亦如自然界一样,需舒展畅达,要求人们夜卧早起,免冠披发,松缓衣带,舒展形体,多参加室外活动,克服倦懒思眠状态,使自己的精神情志与大自然相适应,力求身心和谐,精力充沛。 饮食调养方面要考虑春季阳气初生,宜食辛甘发散之品,不宜食酸收之味。 《素问·藏气法时论》说:“肝主春,……肝苦急,急食甘以缓之,……肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之”。在五脏与五味的关系中,酸味入肝,具收敛之性,不利于阳气的生发和肝气的疏泄,饮食调养要投其脏腑所好,即“违其性故苦,遂其性故欲。 欲者,是本脏之神所好也,即补也。苦者是本脏之神所恶也,即泻也。”明确了这种关系,就能有目的地选择一些柔肝养肝、疏肝力理气的草药和食品,草药如枸杞、郁金、丹参、元胡等,食品选择辛温发散的大枣、豆豉、葱、香菜、花生等灵活地进行配方选膳。

立春三候!我国传统二十四节气,“一年四季,二十四节气,七十二候,春秋代序,得以生生不息。二十四节气以五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁。”具有聪明才智的我国古人,将二十四节气分为七十二候,并且应用《周易》的十二消息卦象喻天德地炁能量的消息作用规律性,总结了每一候的代表性生物活动特征。十二消息卦对应二十四节气,在每一卦统御一个节和气的前提下,能量又分理着相对应的七十二候中的某些六候,产生物候变化的物相形成。 古代并将立春的十五天分为三候:一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。一候东风解冻:泰卦,初九。《周易·泰卦》:“拔茅茹,以其汇,征吉。《象》:拔茅征吉,志在外也。”二候蛰虫始振:泰卦,九二。《周易·泰卦》:“包荒,用冯河,不遐遗,朋亡,得尚于中行。 三候鱼陟负冰:泰卦,九三。《周易·泰卦》:“无平不陂,无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚,于食有福。

在我的小时候,经常听父母说“立春”时节,老百姓又称之为“打春”;立春的具体时间,无论何时,人们都要高高兴兴来迎接“春天的来临”,尤其是人不能躺在床上,比喻“打春打在床上”,比喻人“比较懒”的意思不好,一定要有“精气神”。

农谚说:“立春雨水到,早起晚睡觉”,是提醒人们寒冬快结束了,应该早起干活了。立春是从天文上来划分的,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。从立春交节当日一直到立夏前这段期间,都被称为春天。每到立春到了,就意味着寒冷肃杀、万物闭藏的冬天已经过去,风和日暖、万物生长的春季正在到来。 一年之计在于春,天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神;古人说:“仁者,春之德也。”立春后,万物复苏,万象更新,天地显示着对生命的慈爱之情,这也启示我们要培养“仁爱”的德行。立德行善能焕发内心的光明,回升自身阳气,立下一年的精气神。守正,并不断创新;每一个人都要有“精气神”。

一日之计在于晨,一年之计在于春;一生之计在于勤,百年大计在于民;千年大计在于和!”“立春”就是“立希望”。大地回归初心,我们要承天公美意,在万物复苏之际,把我们心中的“美好的希望”唤起——“万物之中,初心最美”!“没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临” 今日立春,万物复苏;春风得意,春日安好;虎年吉祥,立春快乐;立春盼暖阳,愿山河无恙,人间皆安!

从立春至大寒,聪明智慧的中国古人通过观察太阳周年运动、参照天象、气象和物象等自然现象,不断总结一年中时令、气候等方面的变化规律,形成了二十四节气的时间知识体系。二十四节气是中国古人对自然时间与农耕生产关系的精准把握,体现了中华民族传统农耕社会的丰富的生活经验和传统文化记忆,蕴含着中国人民传统的生存智慧和人与自然及生命哲学的认知。

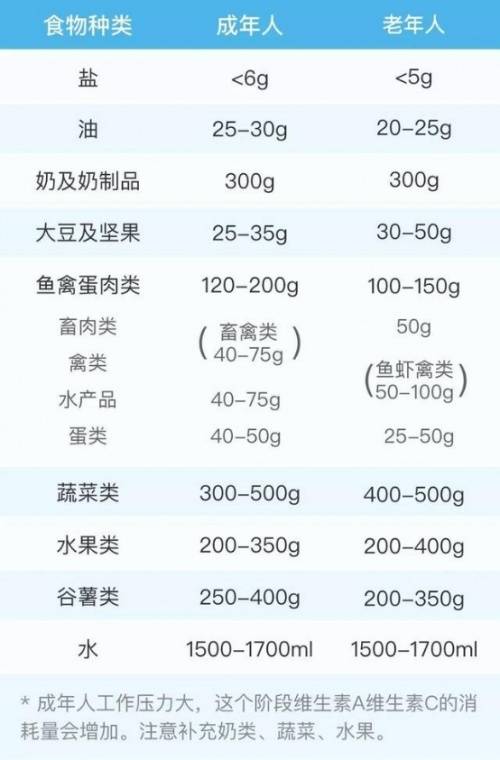

七、膳食平衡是健康的基础

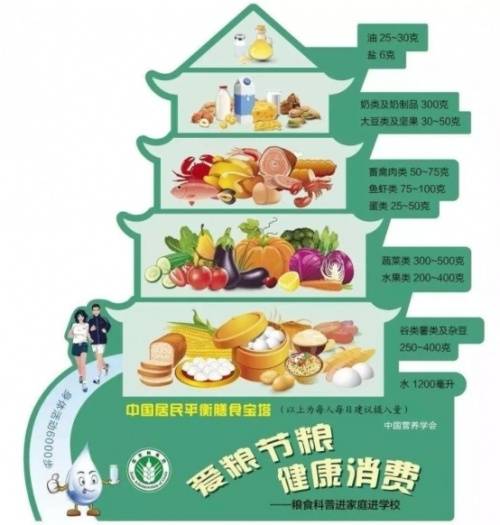

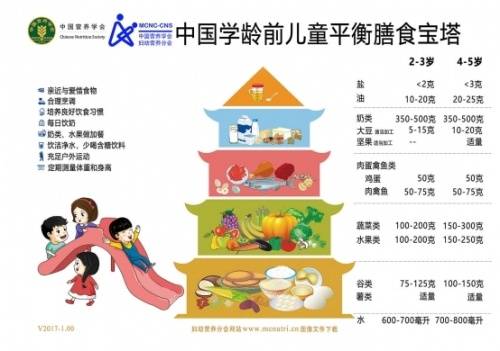

“四季饮食四季养生!”四季养生,首先从饮食做起,“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,气味合而服之,以补精益气. 饮食者,人之命脉也。

“五谷为养”是指黍、秫、菽、麦,稻等谷物和豆类作为养育人体之主食。我国人民的饮食习惯是以碳水化合物作为热能的主要来源,而人类的生长发育的自身修补则主要依靠蛋白质。 “五果为助”系指枣、李、杏、栗、桃等水果、坚果,有助养身和健身之功。水果宫含维生素、纤维素、糖类和有机酸等物质,还能帮助消化。故五果是平衡饮食中不可缺少的辅助食品。 “五畜为益”指牛、犬、羊、猪、鸡等禽畜肉食,对人体有补益作用,能增补五谷主食营养之不足。一个益字,说明了其补养作用,而不能成为主要成分。 “五菜为充”则指葵、韭、薤、藿、葱等蔬菜。各种蔬菜均含有多种微量元素、维生素、纤维素等营养物质,有增食欲、充饥腹、助消化、补营养、防便秘、降血脂、降血糖、防肠癌等作用,故对人体的健康十分有益。

我国先祖们,开辟了“药食同源、药膳同功”的系统养生理论; 中国人从与自然界斗争和科学实践中以及自身的修行时实践中,认识和理解并总结到许多食物具有药性。早在3千多年前的西周时代就有《周礼&S226;天官篇》记载,我国建立了世界上最早的医疗体系,医事制度中已设有负责饮食营养管理的专职人员。当时医生分为四类,即“食医”;“疾医”(内科医生),用“五味、五谷、五药养其病”;“疡医”(外科医生),则“以酸养骨,以辛养筋,以咸养脉,以苦养气,以甘养肉,以滑养窍”和兽医。周代医疗体系以“食医”为先,“食医”的任务是“掌和王之六食、六饮、六膳、百馐、百酱、八珍之齐”。即调和食味,确定四时饮食,预防疾病。这是迄今为止人类最早的“营养医学”的实践。 中国历代名医通过实践,对膳食重要性有许多科学论述:如战国扁鹊说:“君子有病,期先食以疗之,食疗不愈,然后用药。”清代黄宫绣指出:“食物入口,等于药之治病同为一理,合则于脏腑有益,而可却病卫生;不合则于人脏腑有损,而即增病促死。”唐代孙思邈指出:“安身之本,必须于食,不知食疗者,不足以全生”;“食能排邪而安脏腑,悦情爽志以资气血”。“为医者,当晓病源,如其所犯,以食治之。食之不愈,然后命药。” 中华民族传统营养学的哲学内涵:“天人合一、身土不二”的生态观;“调理阴阳、阴平阳秘”的健康观;“药食同源、寓医于食”的食疗观;“审因施食、辨证用膳”的平衡膳食观。同时,始终以“和”为贵;奉行:“因人而异”和“模糊科学”的理念。

(为了健康的身体,在不同时期,也在不断地修正和完善“中国居民平衡膳食宝塔”!)

随着四时气候的变化而调节饮食。少食生冷,但也不宜躁热,根据个人身体的基本状况,有的放矢地食用一些滋阴潜阳,热量较高的膳食为宜,同时也要多吃新鲜蔬菜以避免维生素的缺乏,如:鸡牛羊肉、适当增加饮豆浆和牛奶,多吃萝卜、绿叶菜、豆腐和木耳等等。由于人们的生活方式不同,同属冬令,也要根据季节的变化和所处的地理环境以及年龄的大小来变化,;除此之外,还要因人而异,因为食有谷肉果菜之分,人有男女老幼之别,体(体质)有虚实寒热之辩,本着人体生长规律,中医养生原则,少年重养,中年重调,老年重保,耋耄重延。故“冬令进补”应根据实际情况有针对性地选择清补、温补、小补、大补,万不可盲目“进补”。可以参照中国营养学会推荐的“平衡膳食宝塔”,按一定的比例选择不同种类的食物。如山药、红薯、芋头、土豆等属于薯类食物,比大米、白面含有更丰富的膳食纤维和微量营养素。中医认为,山药,味甘性平,归脾、肺、肾经,具有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的作用,适合在冬季食用。 秋天有很多的新鲜水果,如梨、葡萄、石榴等。中医认为,梨具有润肺生津、止咳化痰的功效;葡萄益气生精,能够补益肝肾。在秋季讲究进补,但是吃太多的肉会给消化和代谢器官增加负担。适量进食肉、蛋类食物,少吃肥肉,选择一些易于消化吸收且脂肪含量较少的禽肉是明智的选择。秋冬养阴”、“冬季养肾”的原则,冬季可适量多吃点咸味食品,如海带、紫菜和海蜇等。当然,也要适当增加热量食品。

八、四季养生四季保健

根据年龄和身体状况以及四季节气的不断变化,一定要适量运动,增强健康体魄;增强免疫力!因人而异的营养保健是必要的补充。只有日积月累的坚持不懈,才能达到理想的状况;努力一定成功!

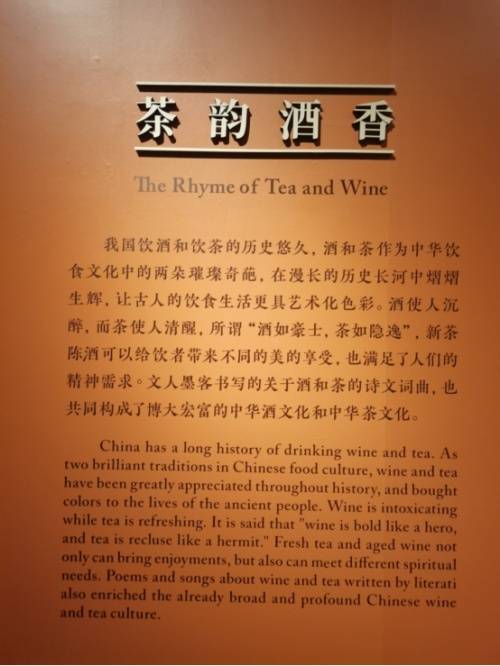

九、中国“酒文化”和“茶文化”

中国人饮酒和饮茶的历史源远流长!

饮酒和饮茶,一定要根据自己的身体状况和季节变化以及个人爱好的不同,选择暖胃的饮品和喜好的;无论喝哪种茶,不易过浓、过热;一点要做到“四季养胃”的哲理!

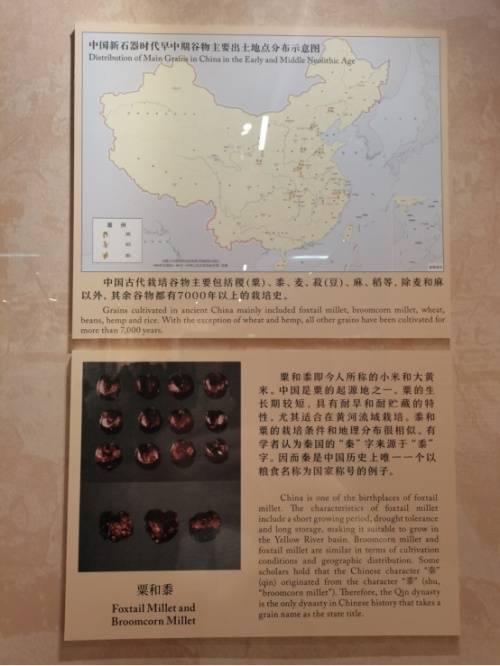

我国是农业、农耕、耕种、耕织的文明古国, 我国劳动人民勤劳智慧不断总结经验;形成了历史文化。主要以“黄河流域”为主要特征和根脉,以“气候和物种”为依据,建立起来的。从历史文献记载来看,我国历朝历代的迎春和冬至活动隆重而丰富。已经超过了节气、节令,而形成一个节日,因此在漫长的人文历史中演绎出许多民俗。

酒文化,目前,有“刘伶醉酒、泸州老窖、李渡元代烧酒作坊遗址(江西南昌)”国家工业遗产、全国重点文物保护单位;历史名酒如杜康酒和衡水老白干酒都是具有发展历史过程的老酒和品牌酒,创立时间约在汉代。

目前,亟待研究开发的中华24节气时令食谱(主食、副食、汤食、小吃); 根据考古资料;中国社科院考古所2021年9月8日报道;9000年前中国人即饮“啤酒”(曲酒);根据在桥头遗址出土的陶器。在美国《公共科学图书馆.综合》(plos one)杂质发表题为《中国南方九千年前台地上饮酒的早期证据》;为谷物酒,(非现代啤酒);2021年11月30日中国社科院考古所中国考古网报道:山东大学考古团队发表《山东邹城邾国故城西岗墓地一号战国墓茶叶遗存分析》(《考古与文物》,2021年第5期),正式公布山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中,出土的茶叶样品为煮(泡)过的茶叶残渣,为目前已知世界最早茶叶遗存,将世界茶文化起源的实物证据提前了至少300年。据悉,此前考古发现的年代最早的茶叶实物出土于西汉景帝阳陵。邾国故城的这一发现将茶文化起源的实物证据追溯到战国早期偏早阶段(公元前453至前410年),提前了300多年。西岗M1茶叶遗存的发现与证实,为研究茶的早期起源和传播等问题提供了实证材料。

我国茶文化历史悠久,茶叶品种繁多;为不同的民族和爱好以及人们健康饮食提供了资源供给。

营养增补要适度,同时,一定要保持好良好的心态,适当运动;增强抵抗力!

我国食物的多样性和不同的季节性的食品以及不同的烹饪方法,都为健康身体和营养的需求提供了理论依据; 膳食平衡是健康的基础,良好的心态为了健康身体奠定了基础!

中国饮食文化讲究“食物多样性”!形成营养的互补,有利于身体营养的补充;食物的多样性和不同的季节性的食品以及不同的烹饪方法,都为健康身体和营养的需求提供了理论依据; 同时,讲究“五色食品”,五行五色食品是用五色既“红、绿、黄、黑、白色”食物分别补益心、肝脏、脾胃、肾脏、肺系统的方式方法。

指五行在医学应用,发展为一种中医的学术理论。它主要是以五行配五脏为中心:肝木,心火,脾土,肺金,肾水。基本内容:在五脏为中心的基础上,通过经络以联系全身,说明人体的整体性,并通过自然现象的观察与医学实践联系到五方、四时等,说明人与自然界的统一性。

在中国饮食文化中,运用“药食同源,药膳同功”的理论,结合“五行学说”的——金木水火土,合理运用“中华优秀传统文化”的科学理念,对应颜色“白青黑红黄”的食物——对应人体五脏“肺肝肾心脾”,是中医思想取象比类的借鉴和归纳发扬。采用五色红、绿、黄、黑、白色的“食物之象”对应五行火木土水金——五脏:“心肝脾肾肺”,达到食补强于药补的用处,达到养护身心健康。

中国饮食文化以及中国烹饪讲究“熟食”,首先是“便于消化,便于吸收;同时,既营养又卫生”!这正是博大精深的中华民族饮食文化的主要特征,也是中华优秀传统文化闪耀辉煌的突出表现和中国饮食文化中最为“璀璨夺目”的光环!

膳食平衡是健康的基础,良好的心态为了健康身体奠定了基础!

祝愿全体中华儿女健康长寿!

中国传统文化“天圆地方”主要体现在古建筑和“天人合一”的理念中;至今,还是我们倡导的理念;并发挥着至关重要的作用。

中国食文化就是从田头到嘴头(牢牢把握食品安全),田园(圆)到嘴里(口即园又方);圆圆满满! 宫廷食品用料的来源和传统食品加工技艺,如能进一步总结完善一下;即便于传承又便于弘扬!

宫廷(历代朝廷)祭天食品和民间祭天食品的开发和利用,具有广阔空间!食物形态、大小的寓意等等! 节假日可选用喜庆色如红色、桔红等;其它时令性食品和茶食要有季节性和独特性。 如何选用“宫中之美”和民间“非遗特色”,彰显中华文化厚重之内涵!如不同季节的宫中美景和琴棋书画的不朽篇章!

相信,在“文化自信、道路自信、制度自信、民族自信”发展的道路上,中国饮食文化在人类健康发展的道路上一定会蓬勃发展;博大精深的中国饮食文化为人类健康保驾护航!

我们的明天一定会更加美好!

(文图:风华正茂)

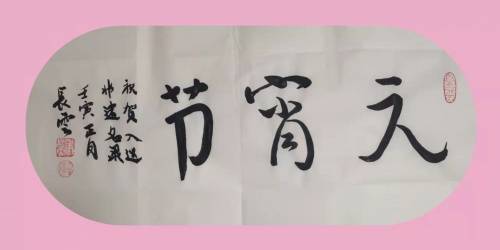

中华优秀传统文化 ——“元宵节”

正月十五——“元宵节”

农历正月第二个节日是元宵节,又称上元节;在每年的农历正月十五,这是农历虎年的第一个月圆之夜;去年对应的公历时期是2月26日,今年对应公历日期是2月15日;而明年既2023年(农历正月十五)对应的公历日期是2月5日;这就意味着今年的元宵节比去年早了11天,明年的元宵节又比今年的早10天。我国古代使用的历法叫作农历,这是一种阴阳历,以月球圆缺,即月相盈亏和太阳的周年视运动的周期为依据。 中国农历历法规定,大月30天,小月29天,积12个朔望月为354天或355天;在公历中,地球绕太阳公转一周为一回归年,平年365天,闰年则为366天。两者相差11天左右。 为了补齐与回归年相差的天数,不致造成月份和季节的严重脱节,调节的方法是在有的年份安排13个月,有两个一样的月份,称为“置闰”。“置闰”的规则依据二十四节气来定。

据有关资料介绍,由于我国历法中有“置闰”这样的巧妙安排,每年元宵节对应的公历日期,总是要么提前11天左右,要么推后19天左右。这也造成,有的年份公历2月过元宵节,比如2016年、2025年;有的年份公历3月过元宵节,比如2018年、2037年。 翻阅天文年历发现,就21世纪这100年而言,最早的元宵节是公历2月4日,如2061年;最晚的元宵节是公历3月5日,如2015年。

中国具有优秀的传统文化,对历史的变迁和自然科学发展以及民俗文化都有着记载; 比如道教的每年正月十五称之为“上元日”、七月十五称之为“中元日”、十月十五称之为“下元日”;统称为“三元节”。

在元宵节民间有赏花灯、猜灯谜、吃元宵(汤圆)等习俗。民间有“不出十五,都可拜年”的说法,腊月三十之前叫“拜早年”,正月初五之前叫“大拜年”,正月初五即“破五”之后叫“拜晚年”。正月十一这一天,是民间的“子婿日”,正月十五,见面称之为“拜晚年”!一般过了正月十五,就不再提及“拜年”一词了。(宋)虞俦《立春 其二》节选:“点点灯火,袅袅炊烟;共襄盛世,万家团圆!”

“一日之计在于晨,一年之计在于春;一生之计在于勤,

百年大计在于人!”冬去春来,阳和启蛰!“立春”是万物起始,一切更生之义;新的轮回,悄然开启!”

2022年2月4日(农历正月初四 星期五),迎立春。太阳到达黄经315度,我们迎来了二十四节气中的第一个节气,立春。春,代表着温暖、生长。干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,有吉祥的涵义。立春与立夏、立秋、立冬一样,都是反映四季更替的节气。《月令七十二候集解》:“立春,正月节;立,建始也;五行之气往者过来者续于此;而春木之气始至,故谓之立也;立夏、秋、冬同。”干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,立春乃万物起始、一切更生之义也,意味着新的一个轮回已开启。 据天文专家指出,本世纪100年中的所有“立春”不是在2月3日,就是在2月4日,其中,出现在2月3日的共有39次,出现在2月4日的共有61次。而过去20世纪100年的统计显示,“立春”只有2月4日和2月5日这两天,没有2月3日。综合这200年来看,2月4日“立春”是出现最多的。

立春是二十四节气之首,四时之始;大地回春之始,万物复苏之时;立春,是春回大地的节气,立是开始的意思,立春代表万物复苏、新年伊始。立为建始,虽有冷空气时而造访,春木之气却已叩门,故称为“立”。 “立”是“开始”的意思,“阳和起蛰,品物皆春”,立春过后,东风送暖,大地开始解冻,蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒,河里的冰开始溶化,不再坚硬负重。 立春,是诗意的、神圣的。是春天的开始,伟大事业的开始,它是第一个节气,是轮回的起点。 立春恰巧在正月初四,民俗中民间有“迎灶神”的习俗;意思就是祝愿人们“三餐四季,温柔有趣;”立春适值“六九”之时,俗称“五九六九沿河看柳”,意思就是,万物复苏进入萌芽阶段。 天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神! 古籍《群芳谱》中写道:“立,始建也。春气始而建立也。”这段时间可以感觉到日照增长,气温回暖,降水趋于增多的春之先兆。

所谓“一年之计在于春”,时至立春,人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。气温、日照、降雨,这时常处于一年中的转折点,趋于上升或增多。立春以后,阳气上升、万物复苏、大地解冻、气温回升。 立春说起来也是我国的一个传统节日,古时一项重要活动就是迎春,于立春前一日开始预演,目的是祭祀句芒神(主管农事的春神,其形象为人面鸟身),祈求风调雨顺,五谷丰登。官府民间都会举行一系列的活动,比如设春官,预告立春之时;送春帖,帖上绘有芒神、春牛图,可贴于门墙上;鞭春牛,以土塑牛,百姓向其叩拜后,一拥而上将其打碎,争抢牛土,谓之“抢春”,将土洒于牛圈内,以期牛畜繁衍兴旺。我国古代,立春是个很大很重要的节日,同时,要举行非常隆重的祭祀活动。 “立春大如年”。立春最重要的祭祀对象是春神。《魏书 礼志》记载:“立春之日,遣有司迎春于东郊,祭用酒、脯、枣、栗,无牲币。”每到立春之时,皇帝会派遣大臣执行迎春典礼,以酒、脯、枣、栗作为祭祀用品。只是没有用牲币,够不上大祀的级别。 隋唐时代,立春祭祀春神的规格提升了。《隋书·礼仪志》记载:“顷代郊祀之服,皆用衮冕,是以前奏迎气祀五帝,亦服衮冕。愚谓迎气祀五帝亦宜用大裘,礼具一献。帝从之。” 大唐盛世,社会安定且百业兴旺!从皇宫皇上、至大臣下至平民百姓,重视在“立春”这天,一般举行官家仪式隆重庆祝或者参与各种民俗活动欢喜“立春”之节以及以家庭为主的聚集欢庆;用丰盛的食物欢度,以示“万物复苏,风调雨顺!”《旧唐书·礼仪志》:“武德贞观之制,神祗大享之外,每岁立春之日,祀青帝于东郊。”在立春当天,大致进行四种活动——“祭春”“鞭春”“饰春”“咬春”,全国上下,无论是皇亲国戚,还是贩夫走卒,都参与其中。

此后,历经宋朝、元朝、明朝、清朝千百年的变迁,祭祀春神的规格日渐下降,但形式更加多样,影响更加深远。以至于到了现代,全国各地依然有许多地方在立春举行祭祀春神的习俗,并演化成鞭春牛、探春、咬春、送春、等活动。 中国是传统文化非常厚重的国家,具有着“礼仪文化”的传承,注重礼仪! 也是非常喜欢寻根问祖的民族,对于自己先祖有着十分浓厚的崇拜和尊敬之情。到了立春这个重要的节日,人们总是要以各种方式来祭祀自己的祖先......立春是汉族民间重要的传统节日之一。在周代,这一天天子亲率三公九卿等到东郊迎春,祭祀。唐宋时,有鞭打春牛、送小春牛等,表示劝农春耕和祈求丰收,明清以来,有食青菜、迎土牛、浴蚕种、喝春茶等,具有浓厚的传统民俗风情和乡土气息。 自秦代以来,中国就一直以立春作为春季的开始。《月令七十二候集解》说:“正月节,立,建始也。”立春,意味着从这一天起,春季开始了。“春,蠢也,动而生也。”意味着闭藏的冬天结束了,立春期间,气温、日照、降雨,开始趋于上升、增多。 随着时代的变迁,传统文化的不断传承,“立春”形成了众多民俗习惯。立春的民俗具有“除旧迎新”的特点,还有“咬春”的特殊意义,都具有一种应景的仪式感。

我国古代是农业国家在农耕社会,我国自古为农业国,春种秋收,关键在春。古人在静美的田园风光里,辛勤劳作,敬业乐业。立春之后,大地解冻,犁铧就要翻开闲置一冬的土地。建立了“农耕文化”;同时,我国是多民族的国家,各民族都有不尽相同的文化背景和“传承记忆”非遗传承文化以及“民俗文化”;随着时代的发展,对“二十四节气”和不同“节日”以及“民俗记忆”,在众多的文献记载中都有论述;“立春”对农事活动有重要的意义,官方和民间都很重视,民间的庆贺活动更热闹一些。立春举行的活动叫做“迎春”,要报春、送立春帖子,还要迎句芒神并“撒豆消灾”。人们始终关心土地耕种,立春时,“鞭打春牛”习俗的出现,也就自然而然了。所谓“春牛”,可能是用纸糊成的,也可能是泥做成的,然后在“春牛”肚子里装上五谷。“打春牛”的活动开始后,等“春牛”的肚子被打破,人们会将流出的五谷分吃,期待会迎来一个丰收年。年复一年、日复一日,“农耕文化”世代相传,为老百姓带来“衣食无忧”的美好生活。

民俗中,立春要吃与春季适应的食物,春饼卷“豆芽、韭菜,也是“生发”类的蔬菜,当然,也有肉类比如“煎牛肉、猪肘子”、摊黄菜、韭菜炒鸡蛋等等;算是节令食品。 “立春”时节也有吃“饺子”的习惯,好吃不如“饺子”的习俗。可想而知,老百姓的生活越来越好了,丰衣足食了......

《遵生八笺》:“治肝以两手相重,按肩上,徐徐缓捩身,左右各三遍。又可正坐,两手相叉,翻覆向胸三五遍。此能去肝家积聚风邪毒气,不令病作。 肝开窍于目,人们要主动开阔视野,多视空旷之地;关注疏肝理气,主动吸收天地间的生气;使木德能量进入到自己体内。不可以久坐,影响体内气机的运行。 《千金要方》主张春时衣着宜“下厚上薄”,《老老恒言》亦云:“春冻半泮,下体宁过于暖,上体无妨略减,所以养阳之生气”。 春天在起居方面,人体气血亦如自然界一样,需舒展畅达,要求人们夜卧早起,免冠披发,松缓衣带,舒展形体,多参加室外活动,克服倦懒思眠状态,使自己的精神情志与大自然相适应,力求身心和谐,精力充沛。 饮食调养方面要考虑春季阳气初生,宜食辛甘发散之品,不宜食酸收之味。 《素问·藏气法时论》说:“肝主春,……肝苦急,急食甘以缓之,……肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之”。在五脏与五味的关系中,酸味入肝,具收敛之性,不利于阳气的生发和肝气的疏泄,饮食调养要投其脏腑所好,即“违其性故苦,遂其性故欲。 欲者,是本脏之神所好也,即补也。苦者是本脏之神所恶也,即泻也。”明确了这种关系,就能有目的地选择一些柔肝养肝、疏肝力理气的草药和食品,草药如枸杞、郁金、丹参、元胡等,食品选择辛温发散的大枣、豆豉、葱、香菜、花生等灵活地进行配方选膳。

立春三候!我国传统二十四节气,“一年四季,二十四节气,七十二候,春秋代序,得以生生不息。二十四节气以五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁。”具有聪明才智的我国古人,将二十四节气分为七十二候,并且应用《周易》的十二消息卦象喻天德地炁能量的消息作用规律性,总结了每一候的代表性生物活动特征。十二消息卦对应二十四节气,在每一卦统御一个节和气的前提下,能量又分理着相对应的七十二候中的某些六候,产生物候变化的物相形成。 古代并将立春的十五天分为三候:一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。一候东风解冻:泰卦,初九。《周易·泰卦》:“拔茅茹,以其汇,征吉。《象》:拔茅征吉,志在外也。”二候蛰虫始振:泰卦,九二。《周易·泰卦》:“包荒,用冯河,不遐遗,朋亡,得尚于中行。 三候鱼陟负冰:泰卦,九三。《周易·泰卦》:“无平不陂,无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚,于食有福。

在我的小时候,经常听父母说“立春”时节,老百姓又称之为“打春”;立春的具体时间,无论何时,人们都要高高兴兴来迎接“春天的来临”,尤其是人不能躺在床上,比喻“打春打在床上”,比喻人“比较懒”的意思不好,一定要有“精气神”。

农谚说:“立春雨水到,早起晚睡觉”,是提醒人们寒冬快结束了,应该早起干活了。立春是从天文上来划分的,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。从立春交节当日一直到立夏前这段期间,都被称为春天。每到立春到了,就意味着寒冷肃杀、万物闭藏的冬天已经过去,风和日暖、万物生长的春季正在到来。 一年之计在于春,天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神;古人说:“仁者,春之德也。”立春后,万物复苏,万象更新,天地显示着对生命的慈爱之情,这也启示我们要培养“仁爱”的德行。立德行善能焕发内心的光明,回升自身阳气,立下一年的精气神。守正,并不断创新;每一个人都要有“精气神”。

立春·“春捂”立春时节,东风拂面,毕竟料峭,为了不生病,要再“春捂”一阵子,不要因气温骤然回升就立减穿着,小心寒潮突至,感冒乘虚而入。 《养生论》说:“春三月,每朝梳头一二百下”。春季每天梳头是很好的养生保健方法。因为春天是自然阳气萌生升发的季节,这时人体的阳气也顺应自然,有向上向外升发的特点,表现为毛孔逐渐舒展,代谢旺盛,生长迅速。故春天梳头,正符合这一春季养生的要求,有宣行郁滞,疏利气血,通达阳气的重要作用。 很多人崇尚冬季进补,但是立春后进补要适度。一年四季有“春生、夏长、秋收、冬藏”的特点。人生于自然,应顺应自然规律。冬季根据个人体质适量进补,符合冬藏的养生原则。 但立春之后的这段时间里,不论是食补还是药补,进补量都要逐渐减少,以便逐渐适应即将到来的春季舒畅、升发、条达的季节特点。与此同时,减少食盐摄入量也很关键,因为咸味入肾,吃盐过量易伤肾气,不利于保养阳气。 春季阳气初生,饮食的调养除了注意升发阳气,还要投脏腑所好,应适当吃些辛甘发散之品,不宜吃酸收之味。因为酸味入肝,具有收敛之性,不利于阳气的生发和肝气的疏泄。食物可选择辛温发散的葱、香菜、花生、韭菜、虾仁等,少食辛辣之物。另外,春季天寒气燥,饮食应清淡、甘润,保证每天有足够的饮水量,少食热性、辛辣或容易引发过敏的食物。 多锻炼,常通风,勤洗漱。

2月4日,立春;巧遇北京冬奥会开幕!当虎年春节、立春与冬奥三喜相逢,那必是:冬奥健儿如虎添翼上场,满面春风领奖,祝愿奥运健儿们在赛场上取得佳绩;以青春之力惊艳世人,一起向未来!

“正月十五又称之为小正月、元夕或灯节”, 元宵节习俗自古以来就以热烈喜庆的观灯习俗为主。 据有关资料介绍;元宵节的形成有一个较长的过程,根源于民间开灯祈福古俗。据一般的资料与民俗传说,正月十五在西汉已经受到重视,不过正月十五元宵节真正作为全国民俗节日是在汉魏之后。正月十五燃灯习俗的兴起也与佛教东传有关,唐朝时佛教大兴,仕官百姓普遍在正月十五这一天“燃灯供佛”,佛家灯火于是遍布民间,从唐代起,元宵张灯即成为法定之事。 当随着社会和时代的变迁,元宵节的风俗习惯早已有了较大的变化,但仍是中国民间传统节日。元宵在早期节庆形成过程之时,只称正月十五、正月半或月望,隋以后称元夕或元夜。唐初受了道教的影响,又称上元,唐末才偶称元宵。但自宋以后也称灯夕。到了清朝,就另称灯节。元宵节是中国的传统节日之一。元宵节主要有赏花灯、吃汤圆、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动。此外,不少地方元宵节还增加了游龙灯、舞狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演。

(黄米面汤圆)

也有资料介绍,关于正月十五元宵节来历,自古之今有各种各样的传说,其中有三种说法流传较广。其中一个传说是元宵节是汉文帝时为纪念“平吕氏之乱”而设。相传吕后一系在吕后死后害怕大权旁落,密谋叛乱,齐王刘襄联合周勃等功臣一起平定了“诸吕之乱”,平乱之后,众臣拥立代王刘恒登基,称汉文帝。文帝深感太平盛世来之不易,便把平息“诸吕之乱”的正月十五,定为与民同乐日之日,京城里家家张灯结彩,以示庆祝。从此,正月十五便成了一个普天同庆的民间节日。 这第二个传说是元宵节又称“上元节”,是人们庆祝一年中第一次的月圆之夜。根据道教的“三元说”,正月十五日为上元节,七月十五日为中元节,十月十五日为下元节。主管上、中、下三元的分别为天、地、人三官,天官喜乐,而在古时没电来照明,“点灯”这件事本身就具备很强的仪式感,故上元节人们要点起万盏花灯,携亲伴友出来赏灯,燃放烟火,载歌载舞,表达自己的美好心愿。

元宵燃灯的习俗也有认为起源于道教的“三元说”;上元,含有新的一年第一次月圆之夜的意思。上元节的由来,《岁时杂记》记载说,这是因循道教的陈规。汉末道教的重要派别五斗米道崇奉的神为天官、地官、水官,说天官赐福,地官赦罪,水官解厄,并以三元配三官,说上元天官正月十五生,中元地官七月十五生,下元水官十月十五生。魏晋道家以“三官”与时日节候相配,定正月十五为“上元”,七月十五为“中元”,十月十五为“下元”,合称“三元”。 这样,正月十五就被称为上元节。

元宵放灯的习俗,在唐代发展成为盛况空前的灯市,当时的京城长安已是拥有百万人口的世界最大都市,社会富庶。在皇帝的亲自倡导下,元宵灯节办得越来越豪华。中唐以后,已发展成为全民性的狂欢节。唐玄宗(公元685--762)时的开元盛世,长安的灯市规模很大,燃灯五万盏,花灯花样繁多,皇帝命人做巨型的灯楼,广达20间,高150尺,金光璀璨,极为壮观。 宋代,元宵灯会无论在规模和灯饰的奇幻精美都胜过唐代,而且活动更为民间化,民族特色更强。以后历代的元宵灯会不断发展,灯节的时间也越来越长。唐代的灯会是“上元前后各一日”,宋代又在十六之后加了两日,明代则延长到由初八到十八整整十天。 到了清代,满族入主中原,宫廷不再办灯会,民间的灯会却仍然壮观。日期缩短为五天,一直延续到今天。

唐代的诗人苏味道在《正月十五夜》中描述“火树银花和,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游伎皆秾李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”从这首诗中我们可以看到,在唐朝的“上元节”中,就有放花灯,城中不宵禁的习惯。辛劳了一年的老百姓们,也确是需要这样一个时刻,释放自己的感情,庆祝春回大地,并以此调整身心状态,准备新一年的生产劳动。

南宋吴自牧在《梦粱录》中说:“正月十五元夕节,乃上元天官赐福之辰。”故上元节要燃灯。 清朝,异族入主中原,宫廷不再办灯会,民间的灯会却仍然壮观。元宵节清朝则只有三天,但是民间灯火璀璨,灯也更加精致奇幻,依然十分吸引人。

北方“滚”元宵又叫“摇元宵”,南方称之为“包”汤圆,这是两种做法和口感都是不同的食品。正月十五吃元宵,“元宵”作为食品,在我国也由来已久。宋代,民间即流行一种元宵节吃 的新奇食品。这种食品,最早叫“ 浮元子”后称“元宵” ,生意人还美其名曰“元宝” 。元宵即"汤圆"以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、果仁、枣泥等为馅,用糯米粉包成圆形,可荤可素,风味各异。可汤煮、油炸、蒸食,有团圆美满之意。陕西的汤圆不是包的,而是在糯米粉中"滚"成的,或煮司或油炸,热热火火,团团圆圆。

到了清朝康熙年间的时候,御膳房特制的“八宝元宵”, 是名闻朝野的美味。马思远则是当时北京城内制元宵的高手。他制作的滴粉元宵远近驰名。符曾(生于一六八八)的《上元竹枝词》云:“桂花香馅襄胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵”。诗中所咏的,就是鼎鼎大名的马家元宵。

据有关资料介绍,老北京最热闹的节日不是春节,而是元宵节。一年一度的上元灯会、舞龙舞狮、老北京叫卖等老北京民俗味十足的元宵节传统节目,是老北京市民期待这个节日的一大原因。传统的老北京元宵节活动主要由花会、灯会、吃元宵3个部分组成;隆重而热烈! 中国幅员辽阔,中国的老百姓特别重视在这一年的开端能有个好兆头,能够交好运。而过了正月十五,春回大地,万物复苏,人们又要开始一年辛勤的耕耘和劳作,因此人们也特别重视元宵节的各种节日的庆祝活动。全国各地都有具体的方式和氛围。

记得我的童年时代,家里舍不得买元宵,就用亲戚家送的黄面蒸黄米面的年糕,上面放上枣,吃食蘸白糖;又黏又甜的。母亲每次都会蒸两笼屉的,我们住在平房,大部分都是从太平街乐善里拆迁搬到靳家坑(后改为景泰西里)的,几乎每一家都给一盘。有时候还用黄面包栗子制作元宵,在我的小时候,不记得有汤圆的,在北京几乎家家户户都购买元宵吃;尤其是崇文区锦芳小吃铺的,地道啊! 在邻居中我最小,有时候实在饿了,大哥哥大姐姐就带着我去吃元宵;先到沙子口,如果没有就到永定门,有时候要直接走到永定门的;因为那年代,买糕点和主食需要粮票的;吃元宵不用粮票。

2021年6月,我国传统节日“元宵节”——选入第二批国家级非物质文化遗产!

(2021年6月10日,国务院发布通知,由文化和旅游部确定的第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录(共计185项)和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录(共计140项)已获国务院批准,正式发布。此次发布的第五批项目名录包括民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺以及民俗共九大类。其中,“传统技艺”类46项,包括由中国烹饪协会申报的“中餐烹饪技艺与食俗”项目)

(文图/报道:风华正茂)2022/02/15日

手机版

手机版 |

综合

|

综合