——2023年4月18日“国际古迹遗址日”主题“变革中的文化遗产”

(4.18国际古迹遗址日!文化向未来文物保护志愿者服务队发起人朱长云先生率领文保志愿者团队积极响应国际古迹遗址理事会和中国古迹遗址协会关于开展2023年国际古迹遗址日主题活动的号召;走进“北京——中轴线”参观学习)

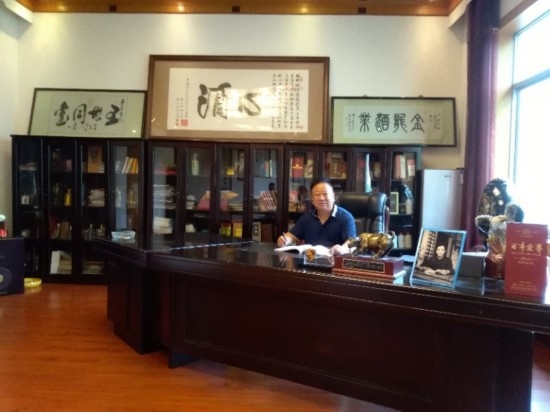

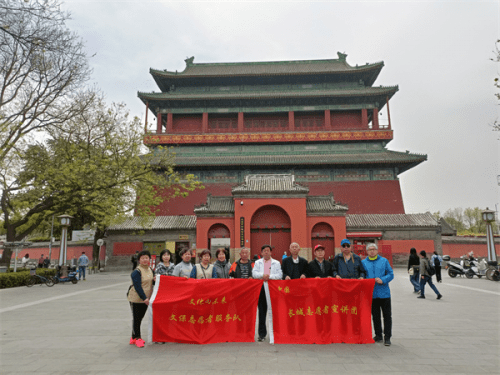

(朱长云书法:4.18国际古迹遗址日主题:“变革中的文化遗产”;文保志愿者在全国重点文物保护单位:“北京鼓楼”——合影留念)

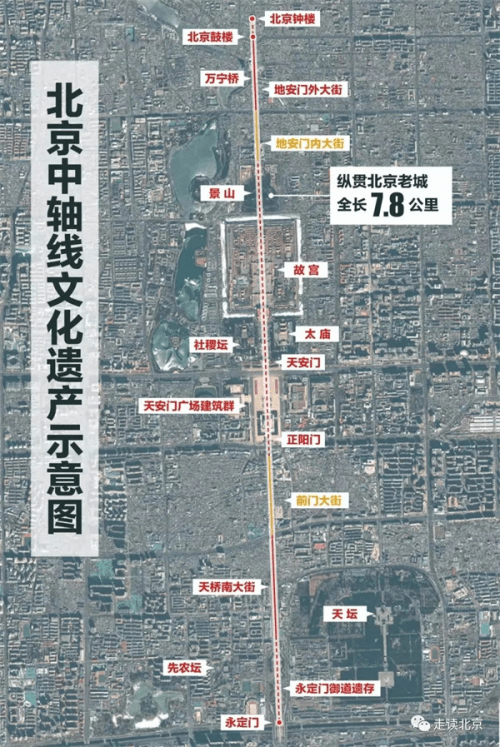

——古都北京中轴线南起永定门,北至钟楼,全长约7.8公里,被称为“古都脊梁”。北京钟鼓楼:北京鼓楼至北京钟楼约长百米!

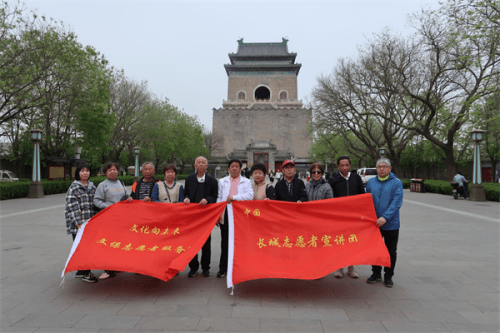

(维修中的老北京南大门——“永定门”!文保志愿者在永定门城楼前合影留念;)

永定门是明清北京外城的中央城门,。从永定门到钟楼全长7.8公里的中轴线是古都北京的中心标志,也是世界上现存最长的城市中轴线。这条轴线穿越了位置、时间、行为、次序等不同含义的建筑,门、桥、坊、殿……空间层次丰富而分明。作为北京中轴线南端起点的永定门是明清北京外城七门中最大、最重要的城门。它始建于明嘉靖32年,1553年清乾隆。1767年大规模改建,1957年拆除。为保护和恢复北京完整的中轴线。突出永定门作为南中轴起点的意义。2004年九月重建永定门城楼,并开始筹备在城楼南侧建设永定门广场。2009年永定门广场建设工程开始启动,被列为2009北京市重点工程。2009年9月30日,广场建设基本完成。

(著名军旅书法家、文保志愿者宁天元先生为本次活动书写“保护文化遗产传承华夏精神”和“精气神”精品佳作)

北京钟楼:钟楼始建于元至元九年(公元1272年),后毁于火。明永乐十八年(公元1420年)重建,后又毁于火。现存钟楼于清乾隆十年(公元1745年)动工重建,两年后(公元1747年)竣工。钟楼通高47.9米,重檐、歇山顶、上俯黑琉璃瓦绿琉璃剪边,是一座全砖石结构的古代建筑。

钟鼓楼作为元、明、清三代都城的报时中心,距今已有700余年的历史。1957年,北京市人民委员会公布为市级重点文物保护单位。1996年,国务院公布为全国重点文物保护单位。

北京古钟之最:北京钟楼二层悬挂着一口古代报时铜钟,铸于明永乐年间。钟通高7.02米,中体高5.55米,下沿直径3.4米,最大厚度0.245米,重约63吨。该钟以其帝都定鼎之地位、精湛之铸技、悬挂之非凡、报时之功能著称于世,是目前世界上最早铸造、重量最重的报时铜钟,堪称“古中之王”。大钟钟体材质为铜锡合金,撞击时声音浑厚绵长,“都城内外”,十有余里,莫不耸听。

(照片由林森先生拍摄)

北京鼓楼始建于元至元九年(公元1272年),初名“齐正楼”,取其“金木水火土日月”七证之义,后毁于火。元成宗大德元年(公元1797年)重建。现存鼓楼位于古都北京南北中轴线北端,明永乐十八年公元(1420)年重建。

鼓楼通高46.7米,三重檐,歇山顶,上覆灰筒瓦绿琉璃剪边,是一座以木结构为主的古代建筑。鼓楼二层原有更楼25面,主楼一面,群鼓24面,现仅残存一面。

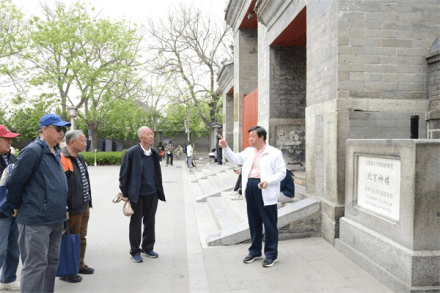

(文化向未来文物保护志愿者服务队发起人朱长云先生给大家介绍了中轴线的基本状况和悠久历史)

(从“中轴线”南端的“永定门”走向中轴线北端的“北京钟楼”;大家述说着周边的文保单位和老北京“风貌”;朱长云、宁天元、徐国家、郝立新、林森、戴泽桢、文克俭等文保志愿者参与了全程活动)

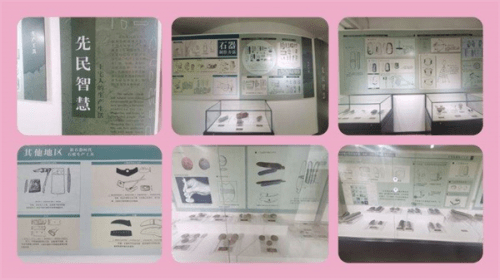

始建于公元十三世纪、形成于公元十六世纪的北京中轴线上,文物鳞次栉比;“文保标识牌”是文物重要的标志之一,记载着从立意到文化魅力的具体体现。其中“正阳门城楼、正阳门箭楼、太庙、社稷坛”以及永定门至钟楼的所有“文保标志”, 是由系列的古代皇家建筑、城市管理设施、居中历史道路和现代公共建筑、公共空间以及历史建筑记忆、详实文字载体共同构成的城市历史建筑群文化。

成为中轴线上独具魅力的“瑰宝”;也是文明古都北京所具有的、世界城市之林独一无二的“中轴文化史记”;更是从人类文明的发祥地“人类文明的遗址——“周口店猿人遗址”到“人类命运共同体”起点发声地“北京”,所承载的具有划时代意义的“祥和文明”!

北京中轴线的主要建筑指自元大都、明北京城、清北京城以来,北京城市东西对称布局建筑物的对称轴。这条线路是大北京的中心地标,也是是中华优秀传统文化(中国建筑学、中国史学、中国自然科学、中国博大精深的饮食文化等学科)的综合体现;也是华夏文明的精彩印记!

(照片由马胜楠拍摄)

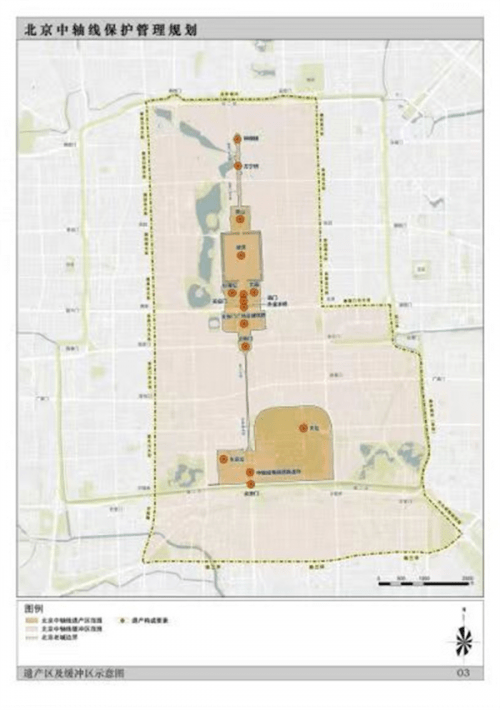

北京中轴线申遗不仅是为了多一处世界文化遗产,而是以中轴线申遗作为“统领”,实施北京明、清老城的整体保护;通过保护,进一步彰显老北京“古都风貌”;通过中轴线,能够让更多的人了解中国人;通过规划整体布局和实施,来表达对政治理念、文化象征和生活空间的认识。同时,对文化自信和民族自信以及“大一统”理念,更加充满信心!共同展望中华民族精神和中华优秀传统文化的“无穷魅力!”

相信,保护北京中轴线将继续严格遵循《文物保护法》和《北京中轴线文化遗产保护条例》以及《北京中轴线保护管理规划(2022年-2035年)》等相关法律法规要求,坚持长期维护北京中轴线的完整性和真实性,促进历史文脉的传承和可持续发展,增强社会公众的文化自信、文化自觉;使“古都之脊”绽放时代新韵,北京老城焕发勃勃生机;大北京文化光芒四射生机盎然!

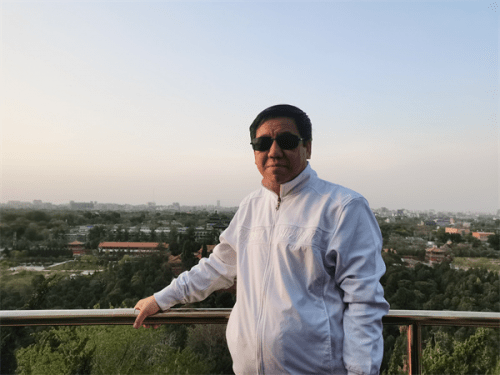

可以说,北京景山万春亭观景平台是观赏北京城的好去处!从这里眺望,可以看到紫禁城的核心建筑沿着中轴线依次位列,两边的建筑按中轴对称;站在这里,能清晰地感知到北京中轴线的风貌,它北起北京钟楼、北京鼓楼向南经万宁桥、景山、故宫,至永定门,纵贯北京老城南北——一条线!

(照片由马胜楠拍摄)

著名建筑学家梁思成曾盛赞这条轴线“伟大”——这条“全世界最长、也最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生;前后起伏、左右对称的体形或空间的分配都是以这中轴线为依据的;气魄之雄伟就在这个南北引伸、一贯到底的规模”。

(照片由朱长云先生拍摄)

北京现有的世界文化遗产有长城、周口店北京人遗址、故宫、颐和园、天坛、大运河、明十三陵七处,让目前坐拥7处世界文化遗产的北京,成为世界上拥有世界文化遗产数目最多的城市。 “中轴线申遗”势在必行;相信,为文明的大北京城,继续彰显“古都”文明风貌的同时,不断谱写新的篇章;“中轴线申遗”一定成功,因为,中轴线具有的中国文化内涵“举世无双”,是中国古代文化的综合体现。

中国具有“两大线性”世界古建筑之最;一个是世界奇迹之一的“中国长城”,“线性”总长度之长;一个是古都“北京中轴线”,从南到北的长度之长。

在文化遗产领域,完善保护管理规划体系是个持久的命题。摸索出文化遗产保护和可持续发展的途径,实际上就是要回答“如何‘活化’文化遗产,让其融入社会经济文化建设”这一问题;同时,引领“公众关注”和“志愿保护”;全面提升个人素质,在参与和享用“文化遗产的同时”,为保护文物做出贡献!

(著名军旅书法家宁天元先生和农民书法家李士华先生为参加活动的文保志愿者赠送书法作品;参加本次活动的志愿者还有;姚振峰、李士华、李荣、范国霞、侯淑明等)

活动中和活动后,大家高兴的回忆着从报名“志愿者”到走进“文保单位”,进行宣传和学习,增长了知识和爱心;同时,珍惜友谊;共叙美好时光!大家分别介绍了工作和爱好;互相勉励,共同提高对“文物”的认知度;期待着下一次“相约”!

(以上是参加国际古迹遗址日活动的部分照片)

文化向未来文物保护志愿者服务队发起人朱长云给大家介绍了国际古迹遗址日的来历和近几年来参加“国际古迹遗址日”活动的经历;号召大家,“互相学习,不忘初心;初心最美,牢记使命;保护文物只有起点,没有终点!”希望大家保重身体,幸福快乐!为保护文物,献计献策;积极投入到“中轴线”申遗之中;共同展望中国文物保护事业的美好未来!

“我奉献我快乐”

感谢著名摄影师姚振峰先生的辛勤付出,为本次活动拍摄了宝贵影像资料!

(编辑/报道:朱长云;视频号:风华正茂fhzm;图:由著名摄影师姚振峰先生和林森先生提供;)2023年4月18日

(摘自相关报道)

手机版

手机版 |

综合

|

综合