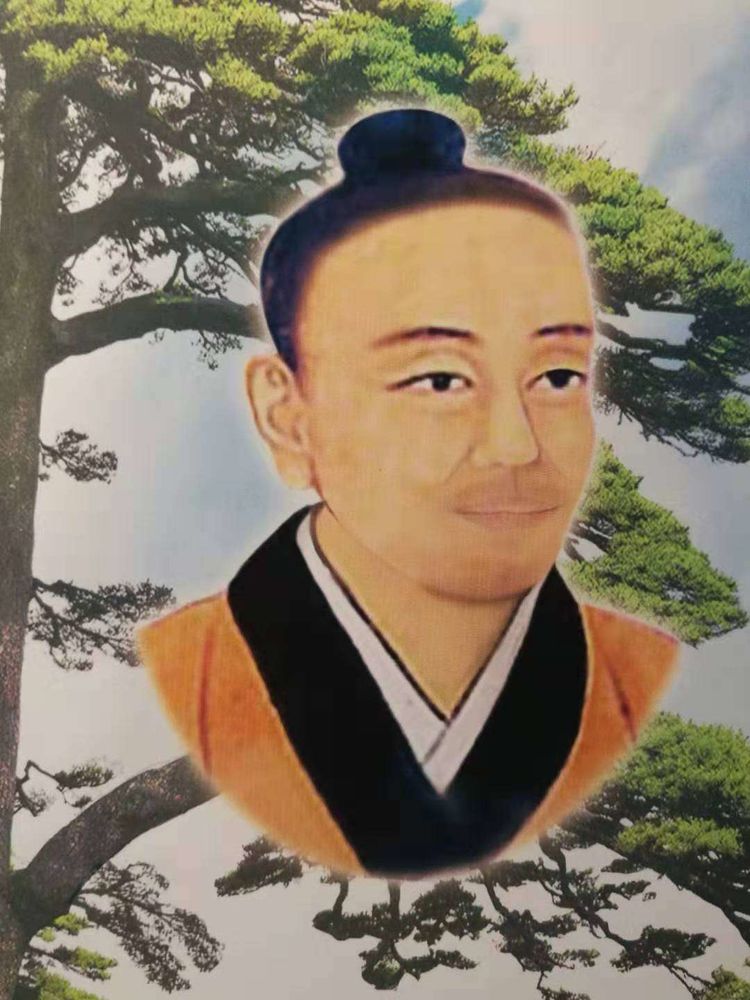

孝子范濂

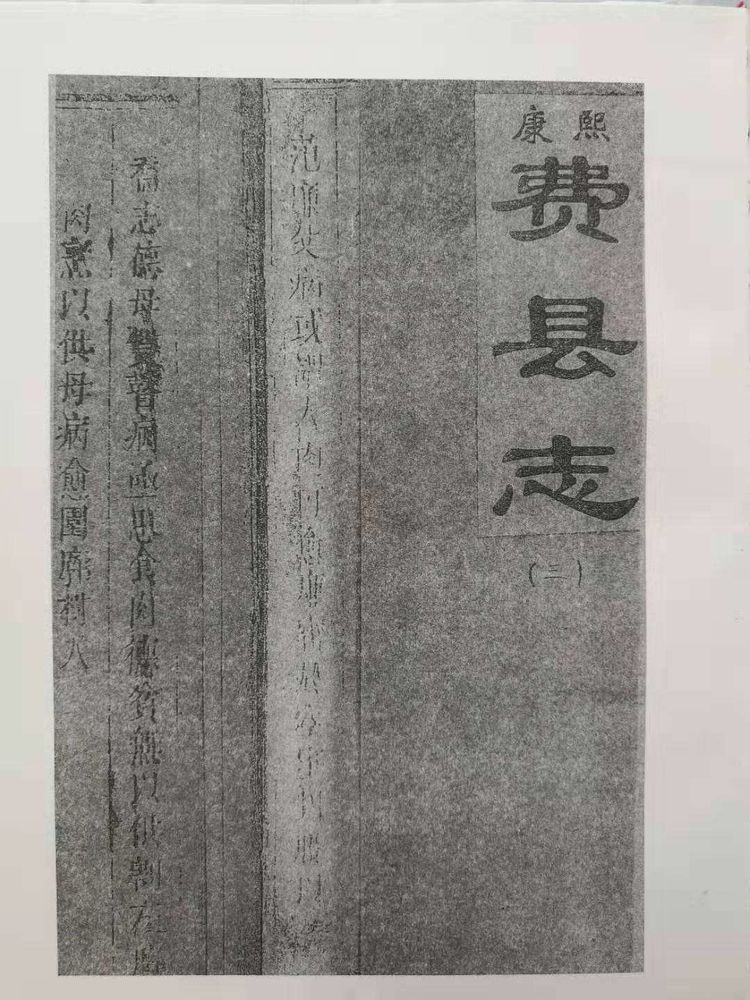

范濂,字少泉,生于明万历乙巳(1605)年,卒于明崇祯辛巳(1641)年,享年三十六岁。曾割股救母,感天动地,国典旌表,冠带孝子,御赐良田,免征粮钱,扶孤济贫,布德织善。官府志记,民间流传。割股事迹载入县志(康熙费县志,第三卷,第二十四页)。

濂,原籍临沂市半程镇范家村,家境贫寒,幼年随母逃荒要饭流浪至费县,迷失归途,突遭暴雨,躲避于费县城南温凉河畔郭家园村头一间破草屋里,遭雨袭母子双双生病,从此居住下来。年夏一年,濂渐长大,少吃无穿,历尽苦难。

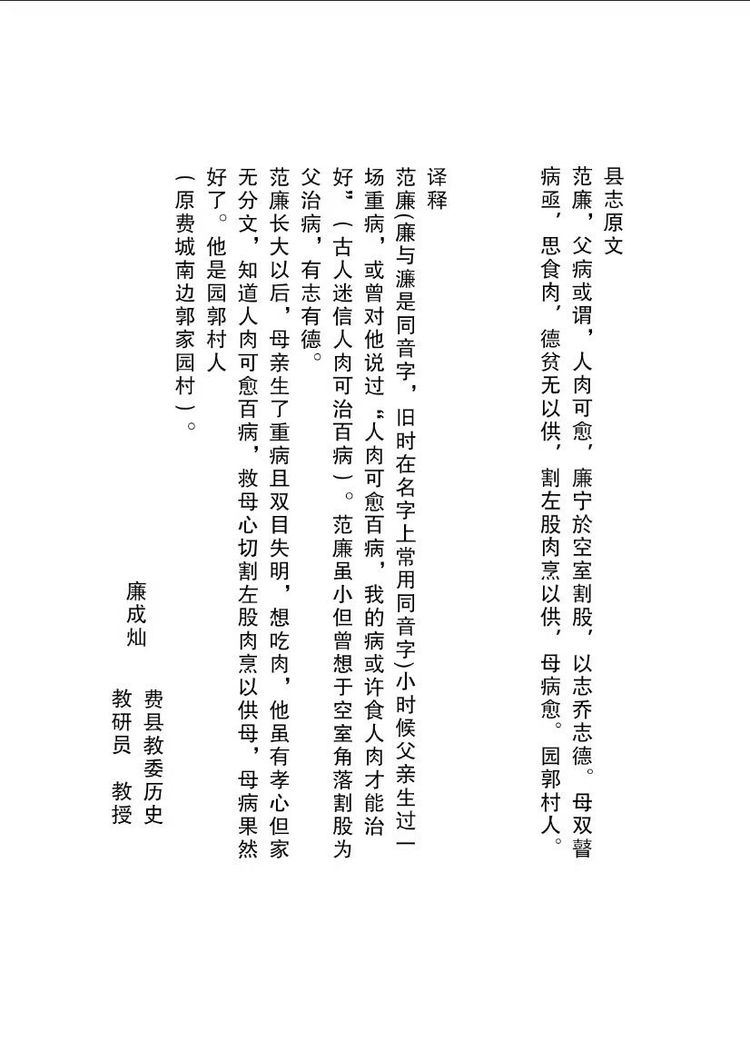

是年冬季,母亲积劳成疾,双目失明,重病缠身,卧床不起,想吃肉汤,濂家徒四壁,身无分文,难如母愿。思来想去,他想起了幼小的时候父亲病重无钱医治曾说过“人肉可愈百病”。救母心切,他想到了自己的身体,一日早晨,他顶着刺骨的寒风,跑到温凉河边,砸碎河中冰冻,脱掉裤子,将冰块敷在股部,直到冰的失去知觉,用锋利的镰刀将股肉割下一块,再用破布扎紧伤口,强忍剧疼,回家作好肉汤端给母亲,母亲吃下儿子的肉汤,几日后病情果然好转,想再吃肉汤。这时濂早已全腿浮肿,疼痛难忍,不能行走,只好将实情告诉母亲,母亲听后紧抱儿子嚎啕大哭,痛不欲生。邻里闻听哭声,进家探望,顿感震惊,速去县衙堂前击鼓,禀报实情,知县闻听深受感动,立即起轿前往察明,招来郎中为其疗伤,级级报奏上至朝廷,为褒奖濂割股救母的孝行,感召世人,倡导孝善,国典旌表,冠带孝子,封官七品。濂因不识文字,频称只会种地不会做官。朝廷改封官为赐地,御赐黄色绳尺,围圈土地百顷,免征钱粮。从此孝善事迹官民皆知,土地阔广远近有名,人称范濂“范百顷”。

濂受赐得田,迁居相邻的鲁公庙村,牢记贫寒,奋力耕田,立身处世,常持抑谦,布德织善,地租减半,扶孤济贫,闾里称善。

濂卒后家族后裔为其树碑立传,弘扬孝善,墓碑碑文对其“割股救母,旌表冠带,封职赐地,扶孤济贫”的孝善事迹都进行了详细记载,其墓地在原鲁公庙村东通往县城的道路北旁,常有路人驻足仰瞻,领悟孝善,民间称其墓碑为“孝子碑”,称其墓地为“孝子林”,孝善美德传颂至今。

四百余年,时代变迁,在后来的文革期间,墓碑被砸碎做了农田建设的用材,墓地迁入村东北一处较偏远的“翟家林”村公墓中,后又荡平建起工厂、民房。墓碑损坏,碑文丢失,实乃痛惜,愿孝善精神永驻,以哺育润泽后人。

光阴已去几百年

孝善事迹仍光鲜

先祖美德后人继

孝悌文化代代传

沂州范氏十九世宗亲范凯 二O一四年策划 沂州范氏宗亲联谊会秘书组沂州范氏十九世宗亲范敬增整理

参考资料(一)

参考资料(二)

山东沂州范氏宗亲联谊会

二O一九年六月

(范敬增 来源:山东沂州范氏宗亲联谊会)

手机版

手机版 |

发现

|

发现