人吃五谷杂粮,难免小恙,昨天就陪我太太去四院挂水。

叫四院,这么多年说习惯了,现在要说成北四院,因为往南十多公里还有个南院。南院就叫南院,不叫南四院,其实不奇怪,因为四院一直在无锡城西的河埒口,三院在北边的北栅口,一天这两个医院合并,组建了江南大学附属医院,四院的地方成了新组建的北院区,南院区是新建的,而三院的地方,就组合掉了。

我来无锡四十年,换过单位,搬过几次家,但一直在河埒口。四十年,河埒口完全是换了一张脸,倒是四院变化不大,门诊楼,老病房大楼,还都在。对四院不陌生,这得从当初我的陪护经历说起——

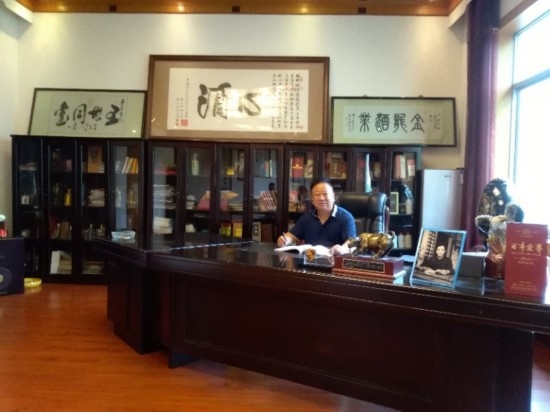

四十年前,我分配来无锡,单位就在河埒口。这是家军工企业,当时有三千来人,我被安排在人事部,但我不做“人事”,也不做“劳资”,我是做“劳动定额”。

劳动定额,说穿了就是做一个“零件”,规定的时间。工人完成这个“零件”,得到了对应的时间,这叫工时。每月都有规定的工时,超了拿奖金,多超多拿,完不成扣工资。很简单,考核和工作量挂钩,而被量化的工作量,是工时,核算工时的,就是劳动定额,这也是被定额工人所深恶痛绝的。

这是简单的说法,其实一个零件需要从下料开始,经过多种工序,需要不同加工手段,涉及不同车间。即便是同一工序,除了加工时间外,需要有搬运的配套时间,领取工模具的辅助时间,还有喝水如厕的生理时间等等,一个部件有多个零件组成,而一台整机又是多个部件组成。所以劳动定额,有人爱有人恨,我们是夹在中间的。

直到现在,每当看到中药铺子,我总还是能想到定额组,和中药房一样,一大面墙前都是老红漆的柜子,一个个抽屉如药斗子大小,只是里边装的不是草药,是“定额”——按照设备整机分类,都是每个零件每道工序的定额,黑色的硬纸板封面,一本一本的,将每个抽屉装得满满的。

偶尔军代表会来定额组,我们的陆组长就跟他打哈哈。组长是个老同志,五十年代的中专生,事后他告诉我,军代表是想打听37#机定额的。37#机是舰艇上的一个设备整机,军工企业生产的整机都不是按照使用性能命名,用代号。原来军代表是想摸37#机的实际制造成本,成本核算无非是原材料、设备折旧、人工等几个方面,其中人工成本估算最难,因为不清楚劳动定额。可见劳动定额还是企业的秘密。

我刚进厂的时候,定额组正做一项比较大的工作,“制定国标”。当时厂里有个民品叫清纱器,这是跟纺织厂配套的,当时厂里生产的清纱器,市场占有率在同行中遥遥领先,这样清纱器生产定额的国家标准的制定就交给我们厂,落实到定额组里。也许是我绘图还行,“国标”里又有不少插图,把我就留下了。

尽管那时候“文革”结束已经有十年,但是从“制定国标”上也能看出,劳动定额还在恢复。当年劳动定额是首当其冲被打倒的,因为工人是老大哥,有的是大干社会主义热情,居然还被“定额”,不是对“老大哥”觉悟的怀疑和污蔑吗,所以劳动定额成了资本家剥削工人的一套,被唾弃。

恢复之初,定额员都是些老同志,估计是因为这些人有经验,所以我到定额组的时候,听到他们对我说得最多的一句话,小薛要靠你们,我们都不能“跨世纪”了。那时候“跨世纪”这句话到处能听到。不得不说当时做人事的,还是有超前意识,安插了我这个年轻人。说到这里,就要说说有年上海培训。

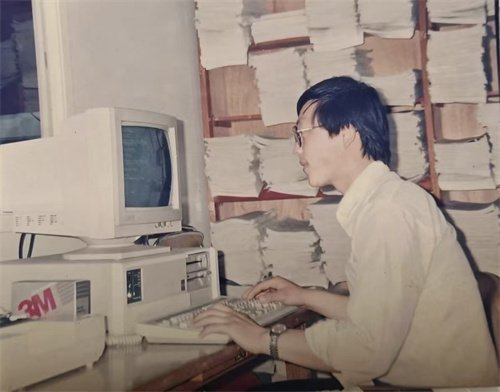

由于我年轻,到了定额组,所有的培训学习,几乎被我“承包”。记得有次培训,是中船公司搞的,在上海的江南造船厂。那次培训有五六十人,教室挤得满满的,学习抓得也紧,白天排得满满的,晚上还有作业,后面还要考试。再看那些参加培训的,和我们厂里差不多,都是不能“跨世纪”的,我成了“鹤立鸡群”。难怪陆组长曾指着“中药柜子”说,小薛,这些以后都是你的。“中药柜子”那时候还是陆组长的,但旁边一台不知是286还是386的老电脑,早成了我独享。

紧张的学习经历了两天,但第三天变了,先是来了位什么领导,他话讲了不少,什么注意休息,不要紧张,我听得莫名其妙。我听不懂无所谓,但后面的学习变了,白天没有那么满了,晚上没有作业了,还明确表示考试是开卷的。

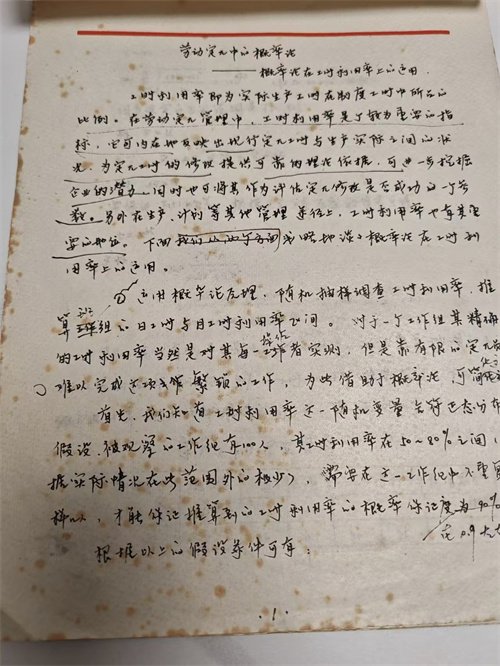

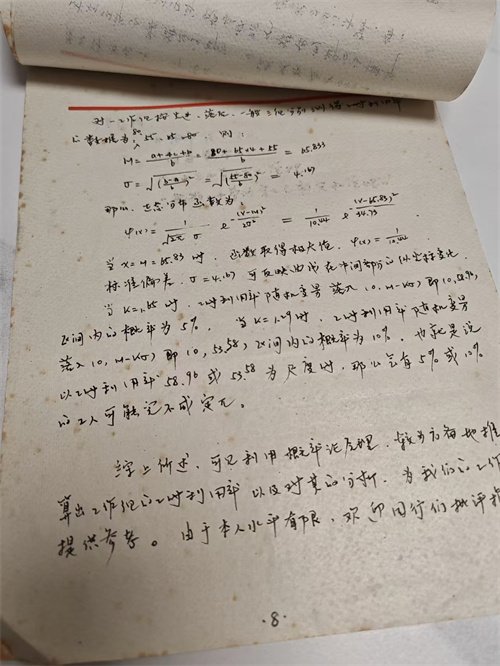

这样一来,我就把晚上时间交给了“斜土路”,住得不远的斜土路上,有家地下录像厅,是地下室,都是武打的,每晚看两部。一个月培训快要结束,同住的一位老同志才悄悄告诉我,是因为上海本地的有个参加培训的人,他们晚上是回家住的,在家里学习把人学没了。第二天发现的时候,灯还开着,桌上翻开的讲义课本和作业。培训结束,我除了除了每晚两部录像外,还带回来一篇论文《劳动定额中的概率论》,有七八张纸,要不是前年搬家翻出来,早忘了。

所以定额组老同事多,办公室的几个师傅住院,我都陪过。四院那时候就熟悉了。那时候生产处就在我们隔壁的隔壁,都熟悉,走廊里常是和他们碰面点头。分管生产的乔姓副厂长常下来开,在这里开生产调度会,一次他生病住院,后来科室领导来跟我商量,说商量其实也就是通知。这位副厂长,后来做过党委书记。

那时候我年轻,年轻人喜欢玩,我也不例外。有次陪夜,本来九点半要去,结果不知道是喝酒还是打牌,把时间玩得忘了,等我赶去,住院部的大铁门已经上锁。这难不倒,我转到四院西边的围墙,那边青山东路,当时还是露天菜场,摊位都是沿着四院的围墙摆的,先是卖肉的,再是卖鱼的,卖鸡卖鸡蛋的,后面是卖副食品的,再后面是买素菜的。我顺着往后走,看到没有棚子了,噌就上了墙头,里面是个平顶的水泥小房子,我顺着小房子下来,溜进住院部。

第二天大早,听到下面哭声,顺着声音看下去,就是小房子,原来那里是太平间。作家余华在医院长大,他说他夏天喜欢睡到太平间里去,说是凉快。我还没那个“境界”,但真的不怕。

给老同事当陪护,这是我们单位的传统,或者说那时候都是这样的。我们办公室的殷师傅生病昏迷,一昏迷了23天,都是同事陪的。听当时陪护的龚师傅说,他到了第18天的时候,他大便,在肚子里捂了18天,臭啊,没有闻过这么臭的东西。龚师傅是上海人,人瘦瘦的,当时说到臭的时候,我能看到龚师傅稀疏的头顶,因为他背过脸,底下了头,似乎还能感到当时的味道。后来人们问殷师傅,这23天自己知道吗,他说就做了个梦,梦见自己去了趟苏联大使馆。

四院住院部的电梯永远拥挤,我常感觉有人面熟,而这些面熟的,看到我会自觉地把脸避开。开始我没在意,后来知道了,这些人是我们厂里的,在这里是因为电梯工。在我进厂头一两年,厂里在宜兴招了一批农合工,分配在不同的车间里,从事一线劳动。因为工作关系,我会去不同的生产车间,加之都是住集体宿舍的,能不面熟。那时候还有个工种叫电梯工,由于工作强度不大,所以都是女的,巧的是这里的电梯工也是一批宜兴的,厂里的这帮人不知道怎么打听到了,下了班就“帮”老乡开电梯,由于我是人事部的,怕单位知道了影响不好,所以见了我遮遮掩掩的,其实都是年轻人,都有安抚青春的方式。

办公室靠窗的是张师傅,他四方脸,人长得高大壮实,说起话来中气足足的。也许是他耿直的缘故,车间里不时有人打他小报告,或告他的状,陆组长总是带笑去“灭火”,张师傅却说陆组长不讲原则。陆组长是靠着另外一侧的窗子,他听到后,总是做出很忙的样子,不接张师傅的话,私下则轻言细语对我说,定额又不是秤,一口咬住,松也不松,动不动就拿个马表。

马表就是秒表,我们定额员每人配有一个,用于测量工人作业时间的,但是工人看到会反感。我们定额组还有个副组长,姓王,他当初带过我,王师傅就跟我谈过,马表要放到口袋里,最好放到抽屉里,带也不要带。他说,去跟他们聊聊天,比如就车床,看看他们车一刀要多长时间,心里1234默念下,再看看需要吃几刀,这样不就出来了。

张师傅还是个好裁判,可能就是因为他认真,他艮。他是当时无锡钓鱼协会的,裁判过全国性的钓鱼比赛,我到定额组不久,他就帮我加入了钓鱼协会,这也是我加入的第一个协会。张师傅性格直爽,他工作不开心,张口会说,小薛,做定额,没交易。他高兴了,会大声唱几句,“男人爱漂亮,女人爱潇洒——”是当时的流行歌曲,很时髦,他说听儿子唱的,他边唱还边点评,说现在的年轻人,不得了。

张师傅有两个儿子,大儿子已经结婚了,他说他现在只好阁楼。家属区的房子是上世界七十年代砌的,楼层不高,即便是顶楼也是平顶,不知道他是怎么“阁”的。有次洗澡张师傅摸出大手臂后面有个块,后来就在四院住下,不久就开刀了。手术时我就在门外,切下来的,几乎有鸭蛋大。

我陪张师傅,他还是有说有笑,很开朗。有次我去,他就告诉我,一盐水瓶,可以滴多少多少滴。我愣住了,是职业习惯,还是百无聊赖。张师傅离开的时候,我已经跳槽,得知消息后,我特意穿上黑西装,打上黑领带,送他最后一程,心里默想他的话,做定额,没交易。

就像当年没有“跨世纪”一样,新世纪又过去四分之一,我的定额老同事现在不多了。

(转载:三墩二郎)

责编:安娟英

手机版

手机版 |

综合

|

综合