脊梁

【江苏】丁一

沧海遗孤这灵性的流浪者,宇宙框架下无法涵盖的历史语境,是从什么时候开始昭示的?又将在什么时候才能终结?

另类于被得宠的生命体纯粹样式,在四海无人对夕阳,光明与黑暗的源头登堂入室,无需资本桎梏改庭换门的护祐。

与人类安全大相径庭的视角,就像一群患有心病而逃离官场的学术遗民,不辞劳苦艰难跋涉在草木不生的地球边缘,修补那些消失在地平线上的晚霞,用自己的方式把光明留驻人间。

探寻那些伦理常规与思想界都绕不过的重镇,让无穷尽的理论被彰显被美化了的,都不是完整的默契。熬过了的才是玫瑰般的本色,才是存在与质量。

沉寂在让世界目张的细细而纵横的线条中实验,难道视野捕捉到的只是一丝抑扬顿挫的余韵残响?这设问能否换来人性渴望的目光?

其实这些自然与人学的底蕴,还不是最重要的,更重要的是尊严本位的鲜活风骨与姿势,就像宇宙空间风流倜傥的巨大“暗物质”,吸纳星球之后就没有停止过吞食。

无论春夏还是秋冬,无论过去现在还是将来。远方渺无归期的解读与等待,并不是一场漫长的惩罚和煎熬,方法论虽垄断了思维的磁场,却依然抵御不住色彩斑斓气象犹存的大家风范。

世界潮流浩浩荡荡顺者昌逆者亡,极目霁霭霏微雌霓挂雨雄风拂槛,驼铃飞扬起阵阵似烟非烟的沙雨,瞬间所拥有并设定底线的格局,直戳茫茫神州如鲠在喉的脊梁深处。

那些背脊突起状若天之虹海之骨,对沙漠拥有话语权的主人,可望而不可及的骆驼们!奔放粗犷线条柔和无语的驼峰第一性,那些袱驼就像修补地球的修道士,或者一群了不起的玲珑匠人,一次次把死亡以及抵押在生命中的潜在能量激活,让世界在消魂中打着昏迷的滚。

国学大师陈寅恪于1929年写过一句挥之不去令人扼腕的“读书不肯为人忙”。就像一位费思的懒懒农夫,仿佛被民族情绪纠结得死去活来、在黑暗中摸索的盲人。

19世纪的德国哲人叔本华也说过:“人能够做他想做的,但不能要他所想要的。”这句话难道不能让人心旷神怡?当然是高雅至极啊。

画面上驮着行囊笑颜脱俗琢磨不透的驼队,真是好去不回头,不断折磨着飘泊者的身心。

再往前行是早已被人类边缘化了的地方,那是信徒们视为朝圣的地方:佛教发源之地蓝毗尼,伊斯兰教发源之地耶路撒冷,基督教发源之地麦加。

那是生命世界所潜藏的秘密,那是人类内在的精神,那是用来重申人与神共存的圣坛。

基督教对自由意志没有强调,它强调的是信仰、灵魂不灭这些元素,但最终的一切由上帝来决定。

德国的康德把它颠倒了过来,他说最根本的力量是人的自由意志,因为上帝也是人假设的。

同样在1929年,陈寅恪在清华为王国维写下那句振聋发聩的碑文:“自由之思想、独立之精神”。至今仍在人心中不断发酵,自由的气息散发在现代甚至后现代。

那些矫情、功利与自觉的色厉内荏,最后都会把人性灭了。

行走在沙漠中的驼队,山一般的脊梁永远挺直着不会腐烂,从不生产多余的物种,也没有柴米油盐的窘迫和精神樊笼的重压,自由的质料与张力的绝响,被宇宙不朽的轨迹演绎得生动无比。

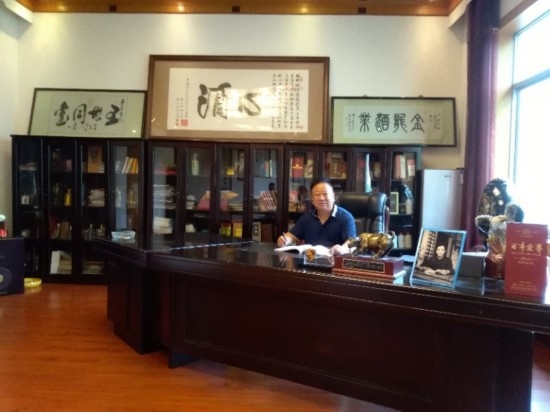

丁一,中国作家协会会员,一级作家,中国散文诗研究会副会长。江南影视艺术学院、清迈大学教授,学报主编。出版文学作品集近30部,多次获各类文学奖。

(摄影:左竹林,笔名竺灵,山东菏泽人,研究馆员。曾任甘肃省摄影家协会副主席、甘肃省金昌市文联副主席。)

手机版

手机版 |

阅读

|

阅读