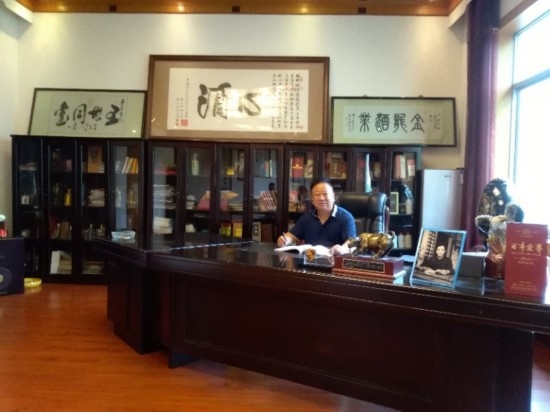

黄金埠清岩堂访段公

文/余始(上饶市)

十里长溪夕照红,

青春屋半隐林中。

后庭石级通幽径,

前院平湖荡惠风。

雅韵撩人生幻觉,

清香伴我醉朦胧。

二三翠竹摇天动,

持节凌烟与段公。

写于辛丑二月黄金埠清岩堂

水龙吟(黄金埠结识段公)

轻车驾就春深,羁身淫雨初晴后。几人结伴,春光一路,长吁释负。情窦眉开,顺江流水,蓦然回首。念当年发小,相嬉绿野,无猜忌,牵衣走。今日云霜素白,却神驰,天涯交友。丹溪小镇,识黄金埠,皇恩赐有。山水闲堂,清风善诱,群贤歌酒。段公陪,莫把良宵枉度,别鄱阳口。

余始辛丑二月于上饶

个人固执,求师开导

对写古体诗的一点体会一一余始

现在写诗的有两大潮流,一类人读了不少诗,也很啃苦,通览教材,诗也背的滚瓜烂熟,而背的,却总是别人的东西。所以传的也是别人的东西。写诗不同于识字,也不是强记词句。字丶词是文化最根本的东西,写诗就看你将字丶词如何缀化成诗文,诗情发自内心。始于事,生于境,饰于文,抒于情,达于意,深于学。境界自心灵出。彰显自己的学问与文化底蕴。曹子建当年的七步诗,是灵感的激发,如果当时他要去搜肠刮肚地去寻找别人的东西,缀化一下来表达自己的处境,可能会诗不达意,很难表达他当时的心情。也很难适合境况,更没那么透彻深刻。他不但尽显了才华,也解了其时的窘态。王勃的《滕王阁序》,就更让人拍手称快了,洋洋洒洒将近八百字,一篇永隽的历史名文,酣畅淋漓一气呵成,至今传唱不衰。更主要的是他笔下描绘的人物、自然栩栩如生,感动了在场的所有人。让人无不拍手称快。我想老师是传授不来的。而今诗词教材五花八门,纷乱杂陈,授者各说其是,学者不知其然。就象鲁迅先生说的“一群胡羊”,领头走向哪里,他们就跟向哪里。诗,为教材而生,失去了诗从心岀的本质。一些人将古的东西翻炒一下,套一套冠,合不合头,合,脑袋一拍,缀化成诗。貌似“原生态”,实则旧货新装,成了一首好诗,形美而无魂,而成了当今主流。一类人是写自己的东西,身临其境,认真体会,欣赏自然,探索回味,从生活中感悟人生,从客观中揣摩推敲,激发灵感。以高超的文学素养,美妙的文字跃然纸上,这一类是塑造自己灵魂的,却背逆时下。而真正欣赏这一类诗的人少之又少。这有两大原因,一,诗已不再是生活不可或缺的文化必须,与功名相离甚远,亦与古人写诗的态度立场大不一样。而今写诗的大都是炫耀一下而已,或者为传承而传承。他自己也不知道怎样从生活中去激发灵感,表达生活情趣以及人生感悟,一味追求古诗的形式美感,故缺乏当今的情感塑化。社会的发展,人的喜怒哀乐表现形式已发生了极大变化,而他们忽略了现实生活的变化以及正当性。二,诗词没有象古人那样与生活息息相关,以至于事无巨细地离不了诗词。欣赏诗词的习惯思维,就是唐诗宋词元曲。写生活丶写自然丶写感悟,大家以为平淡无味,因为每日都发生在自己眼前,多见不怪,于是没有兴趣,人们总喜欢猎奇。读了陆游的《冬夜读书示子聿》“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”忽而明白“工夫”是要老成的,而不是纸上。想必大家都知道学问是要历练的。认识了还要体会理解。为什么班上几十位学生,他们学习成就与深度都不一样,因为这就要凭各自的天分和智慧了。陆游也算历史名人,我也不是因为他是名人就信他的话,而是觉得他学习的心得与体会十分辨证,也是真话。

诗坛盛世大师云集叹而颂之(请勿对号)

纸上寻章刻苦辛,

飘然楚楚做诗神。

附庸只重参天树,

冒贵方轻雪白银。

马鳖乌龟强配嫡,

苍松腐竹乱联姻。

从无一管窥全豹,

更有千罾未片鳞。

泥古词文滚瓜熟,

察今语境隔隅亲。

枯肠涩涩何生气?

独爱衣妆不要身。

余始辛丑二月于舟山

注:参天树…徒名大师。

雪白银…熠熠生辉的文章。

马鳖…水蛭。

腐竹…豆腐制品。

倒数第四句为特殊句(仄仄平平平仄仄,诗内“平仄平平仄平仄”)

手机版

手机版 |

综合

|

综合