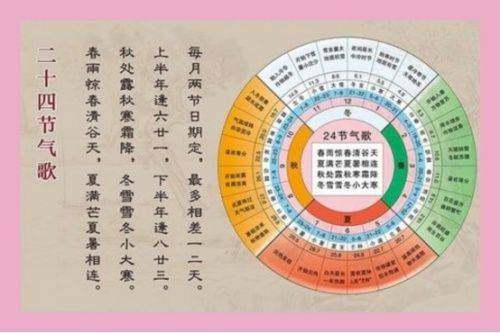

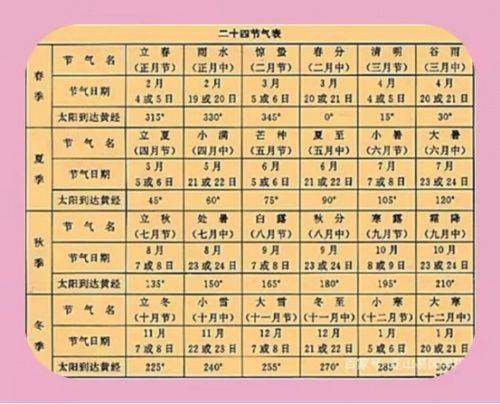

————2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。24节气是独特的中国传统文化重要组成部分!

————2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

——王者以民为天,而民人以食为天(史记)!

——火的引用改变了人类茹毛饮血的原始生活状况,熟食是人类走向现代文明社会的分水岭!

——博大精深的中国饮食文化是人类文明饮食健康的宝库,建议设立中国食文化学!

————2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。24节气是独特的中国传统文化重要组成部分!

————2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

一、中国饮食文化和中国食文化学

中国烹饪是中国对人类饮食生产的巨大贡献,中国对人类文明的巨大贡献。在中国,“烹饪”一词出现在战国至秦汉间成书的《易传》对“鼎”卦的解释中,“以木巽火,烹饪也。” 大意是在鼎下,架起木柴,通风起火;煮熟或烧烤食物至熟用。所以,烹饪的原始意义就是煮熟(烧烤)食物。烹饪一词出现在战国秦汉时期,并不意味着烹饪这一事物也出现在战国或秦汉间。因为,在古史传说中发明钻木取火、教民熟食的的燧人氏距战国时期至少也有数千年的时间,但实际上中国先民用火的历史更早,开始于距今五六十万年的北京猿人时代。 《易经》之后的文献中,曾用“烹调”、“料理”概括并代用词;到了近代,大家才更加广泛使用“烹饪”一词,经社会的不断使用和认同,才确认下来;并使用至今。同时,得到更广泛的应用和发展。 现在的烹饪和烹调二词研究分野的十分明确了,烹饪覆盖烹调,烹调是烹饪的组成部分;现代的烹调一词已经引申指制作食品的技术方法,称之为“烹饪工艺”。 广义的烹饪文化不仅包括食品生产的文化——烹调文化,也包括食品消费的文化——饮食文化。烹饪文化就是“人类社会食品生产与消费中所包括的物质与精神现象及其联系的总和” 中国烹饪来自于实践,同时,接受时间的检验。相信,中国烹饪在新的时代一定会为人类的健康发展做出巨大贡献!

“食”是人类赖以生存的基本条件,烹饪文化是在人类从“茹毛饮血”到“火的引用”发展的“熟食阶段”的过程,“食文化”是人类文明饮食发展的升华,从“田头”(源头)到“嘴头(营养)”的科学发展过程;是一个为人类健康发展的整体食物链。既包括原材料的选育和种植与收割到运输过程和初级加工原料,同时,又包括食品的加工工艺过程和半成品及成品的整个形成过程;又包括食用前和食用过程中及食用后的具体体现。 所以说,设立“中国食文化学科”是必要的,也是人类健康发展的需要;更是人类可持续发展的重要必然需求。

孙中山先生在《建国方略》指出:“烹调亦艺美术之一道也”。“烹调之术本于文明而生,非深孕乎文明之种族,则辩味不精;辩味不精,则烹调之术不妙。中国烹调之妙,亦足以表明进化之深也……”

二、民以食为天

中国人民以“民以食为天”为理论依据,中国“重食”思想和“重养”传统文化理念发展至今,其“天人合一”和“道法自然”的传统文化精髓始终伴随着社会的发展和人民健康的发展方向!

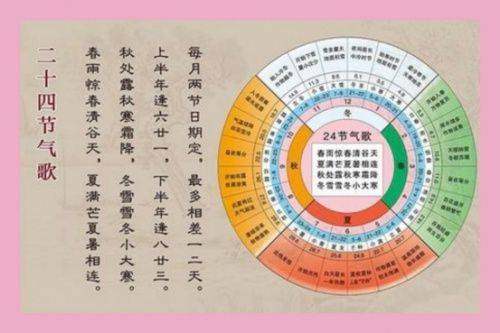

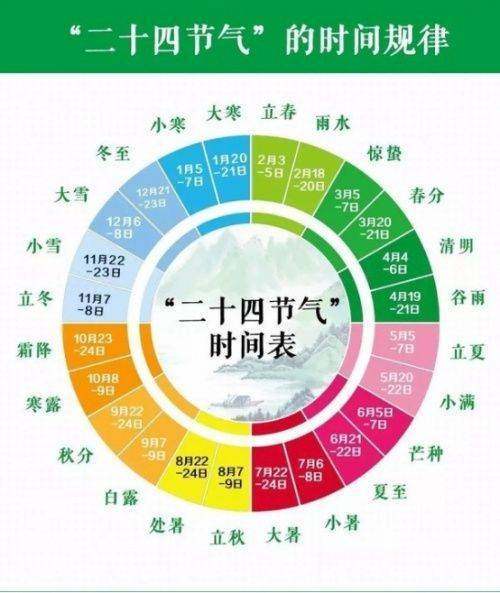

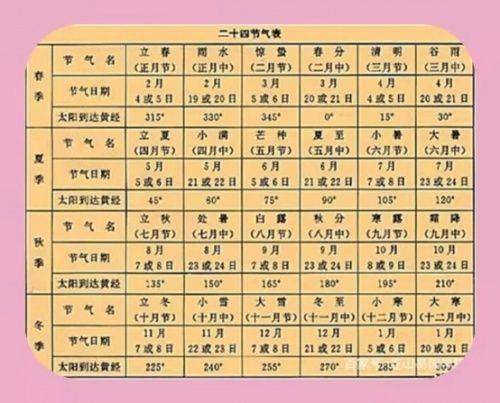

中国古代根据气候对一年进行的节令划分。即指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

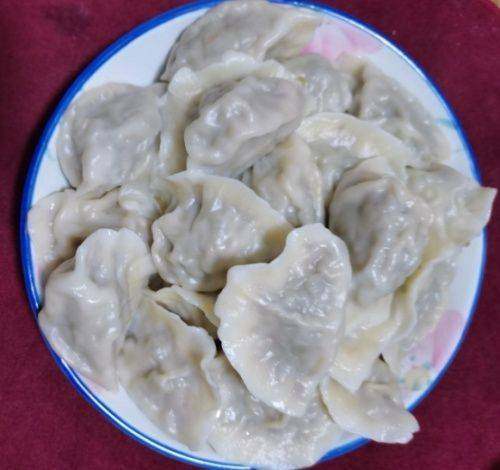

同时,又有传统的节假日比如除夕节、春节(除夕节和农历新年正月初一);2,清明节(寒食节);3,端午节(五月初五);4,七夕节(七月初七团圆节);5中秋节(八月十五,又称祭月节);6,重阳节(九月初九);7、冬至节(冬至大如年,民俗记忆和书刊都有记载)等; 以上节假日的食品多种多样食品丰富;1、春节:食品丰富;必吃的饺子;2清明节:祭祀春游,青团(江南食品),薄饼(团聚);鸡蛋(秦代此时禁火,提前煮鸡蛋备用);艾饭(客家清明节期间食用,一年不生病);3、端午节:包粽子(南北方有不同的品种),包饺子;4、七夕节;团聚的日子,饺子等;5、中秋节:食品丰富,月饼;包饺子;6、重阳节:登高赏月(重阳糕吃两种糕:花糕、栗子糕);菊花酒;吃饺子;7、建议增加——冬至节和除夕节:冬至大如年,吃饺子(冻不着、不冻耳朵),元宵;除夕节,丰富的食品; 南北方具有差异性,北方过节始终没有离开“饺子”食品。还有民族特点。河南信阳以及周口、南阳等地喜欢吃水饺、扁食等。

三、开发中国传统文化的节庆;1、人物(如老子);2、年月(二月二,龙抬头)、除夕节;3、节气(秦朝已始秋分节)等;

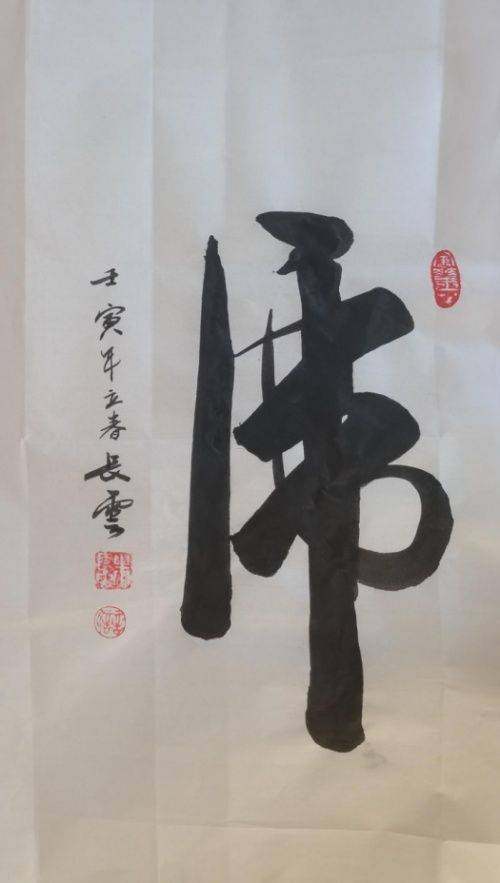

1、人物:如老子;老子纪念日;中国传统文化——道教的鼻祖;提出:人法地、地法天、天法道、“天人合一,道法自然”理论;时至今日仍为传统文化传承的要素和精髓。

2、时令:二月二龙抬头;龙——中华民族的象征;图腾,腾飞!目前,北方有吃饺子和吃薄饼的风俗;寓意团团圆圆;

3、秋分:曾经是“祭月节”;2018年经国务院同意设立将“秋分节日”为“中国农民丰收节”;目前,以文艺演出和有关赛事为主;

4.春耕节,(一亩三分地、先农坛);可追溯到西周;明清帝王达到鼎盛时期。

四、设立“北京纪念日”和“北京城建城纪念日”

北京——人类文明的圣殿——北京,文明纪念日 !同时,可以根据中华民族发展史的独特性,整理不同时期的历史人物和具有一定纪念意义的事件以及具有影响力的节气为文明节日。 “北京纪念日”和“北京城建城纪念日”!发现“北京人”和火的发现及引用;熟食的开始等等。北京,人类文明之源!

北京故宫历史最悠久(世界五大宫:法国的凡尔赛1624年;白金汉宫1703年,1761改为英王三世的私人寝室;克里姆林宫1320年修建;美国白宫1797年修建); 北京的故宫历史悠久,是世界“五大宫”之首!(北京的故宫可以追溯到公元1179年兴建的“金大宁宫”,甚至还可以追溯到公元1000年前后的辽朝萧太后在琼华岛上建造的宫殿。)1,全部宫殿区的建设,北京故宫(紫禁城)是1420年,具有世界历史最悠久的故宫。时间早、面积大!2,在先秦蓟城故址(广安门南)上一步一步发展起来,位于辽南京和金中都城的中心位置发现先秦遗物等等!3, “北京城的起源”即“生日”,历史学也称为未来学; 蓟城的发现,(水经注) 是有记载的; 已经具有3200年的悠久历史!(1995年北京市隆重举办“纪念北京建城3040年,正式确认公元前1045年未北京建城之始”,由于多方异议,至今没有再搞。大北京即蓟城比燕都早134年)4,北京人的发现和“火”的引用熟食的开始等等。北京,文明之源!

北京城(建城日):1987年侯仁之先生就提出 “北京城建城日”;1995年北京市举办纪念北京建城3040年;正式确认北京城于公元前1045年;实际根据考古比此时早134年;至今北京建城为3200年! 考古不断推陈出新!

目前有建城日的国家,最神奇的是古代意大利(罗马古城,公元前753年4月21日;目前称之为“建城日”;最隆重的是莫斯科城,始建于1147年,建城日活动规模最大;最正式之例---圣彼得堡市1703年5月27日,至今在搞庆典;隆重热烈。)

五、礼仪文化中的中华礼食;

1、祭天文化(丰富的祭天食品):祭天文化是我国古代崇拜神明的崇拜行为,具有源远流长的历史;远古时期的黄帝“封禅(shan善音)天地,”开始;排列诸神、尧“乃命羲和、钦若昊天”;周公制礼作乐,祭天典礼“礼仪大备”,形式和规格逐步规范。西周时期以“冬至日” 为“大祀吉期”,在这一天举办“祭坛大典”,因此,祭坛大典又称“冬至大祀”。西汉、隋、唐 、宋、元 举办:“天地和祀”。 从秦、汉以后,历代封建帝王以“王者,父天母地,为天之子”为政治理念;以“敬天敬地”为己任;历朝历代建祭坛于“国之阳”,用于举办“祭天大礼”;至唐到元、明清(辉煌);祭坛:设“玉、果、蔬、笾、斗、牲等等” 备燎柴、焚香烛,礼祭皇天上帝,以“爙(rang音)灾祈福”! 明清时期,皇帝祭坛典礼有:“春正月天地和祀”、春正月祈谷大祀、孟夏常雩(余音)大祀、仲夏大雩大祀 冬至祭坛大祀; 冬至大祀(冬至大如年)冬至又称长至 ,“一阳气自地而始”也就是说“一阳资始” ;所以古人将冬至这一天举办“祭坛大典”。 祈福:“五谷丰登,风调雨顺”!(据记载,1924年12月23日民国大总统袁世凯只搞了一次礼仪性的祭拜;也是长达三千多年的国家祭祀制度的完结)。 可以说,“祭天食品”是目前发现的最古老也是最为壮观的“礼食”。祈求:“五谷丰登,风调雨顺”!老百姓丰衣足食、安居乐业……社会太平!

2、宫廷食礼(朝廷贡品,豌豆黄、御膳等);

3、民族性礼食(各民族风味名点名菜);

4、地域性礼食(区域食礼,德州扒鸡、北京烤鸭);

5、名人礼食(东坡肉);

6、食物礼食(龙井虾仁、樟茶鸭、桃花泛);

7、节气和节日礼食(非遗);

8、民间祭天食品;丰富多样!

食礼:1)先秦“礼食”;提出:“衣食既足,礼让以兴”等理论。2)儒家礼食(六礼);迎送之礼、交接之礼、进食之礼、卒食之礼、侍酒之礼、其他循礼。3、传统食礼:分餐与合食、礼仪与请柬、座次礼仪、进食礼仪;4、近代食礼;丰富多彩!

六、文化遗产:1),2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。2),2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。3),二十四节气在国际气象界被誉为“中国的第五大发明”。文化遗产,使中国人民非常自豪的文化,也是非常值得弘扬的文化。

1、中国古代根据气候对一年进行的节令划分。即指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

2、中华民族具有四大发明的文明古国,是一个拥有五千多年悠久历史的国家,究其原因就是中国有着其独特的文化基因和传承脉络;很重要一点就是中国传统节日文化,就是非常重要的组成部分。比如;四立(立春、立夏、立秋、立冬)和24节气! 立春(立春二十四节气的第一个,也是是春季的第一个。立春, 农谚有“春打六九头”的谚语之说。虽然立春了,向着暖和的方向发展;但是,还是比较好冷的;还有七九、八九,九九。直到春分播种季节时,才开始有真正的暖阳之意。

我国二十四节气的追根溯源(二十四节气是中华民族千年乃至上万年的漫长具体实践和劳动人民智慧的结晶)。 早在古代公元前的汉代和春秋战国、乃至夏商周、尧舜禹对历法和节气都有一定范围的记述。《山海经》 《易经》《黄帝内经》……这些上古奇书……研究的新进展,历史遗址出土文物的新发现,将给我们研究二十四节气带来新天地,我们会不断挖掘出天文节气的新成果。

七、膳食平衡是健康的基础

“四季饮食四季养生!”四季养生,首先从饮食做起,“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,气味合而服之,以补精益气.饮食者,人之命脉也。

“五谷为养”是指黍、秫、菽、麦,稻等谷物和豆类作为养育人体之主食。我国人民的饮食习惯是以碳水化合物作为热能的主要来源,而人类的生长发育的自身修补则主要依靠蛋白质。 “五果为助”系指枣、李、杏、栗、桃等水果、坚果,有助养身和健身之功。水果宫含维生素、纤维素、糖类和有机酸等物质,还能帮助消化。故五果是平衡饮食中不可缺少的辅助食品。 “五畜为益”指牛、犬、羊、猪、鸡等禽畜肉食,对人体有补益作用,能增补五谷主食营养之不足。一个益字,说明了其补养作用,而不能成为主要成分。 “五菜为充”则指葵、韭、薤、藿、葱等蔬菜。各种蔬菜均含有多种微量元素、维生素、纤维素等营养物质,有增食欲、充饥腹、助消化、补营养、防便秘、降血脂、降血糖、防肠癌等作用,故对人体的健康十分有益。

我国先祖们,开辟了“药食同源、药膳同功”的系统养生理论; 中国人从与自然界斗争和科学实践中以及自身的修行时实践中,认识和理解并总结到许多食物具有药性。早在3千多年前的西周时代就有《周礼&S226;天官篇》记载,我国建立了世界上最早的医疗体系,医事制度中已设有负责饮食营养管理的专职人员。当时医生分为四类,即“食医”;“疾医”(内科医生),用“五味、五谷、五药养其病”;“疡医”(外科医生),则“以酸养骨,以辛养筋,以咸养脉,以苦养气,以甘养肉,以滑养窍”和兽医。周代医疗体系以“食医”为先,“食医”的任务是“掌和王之六食、六饮、六膳、百馐、百酱、八珍之齐”。即调和食味,确定四时饮食,预防疾病。这是迄今为止人类最早的“营养医学”的实践。 中国历代名医通过实践,对膳食重要性有许多科学论述:如战国扁鹊说:“君子有病,期先食以疗之,食疗不愈,然后用药。”清代黄宫绣指出:“食物入口,等于药之治病同为一理,合则于脏腑有益,而可却病卫生;不合则于人脏腑有损,而即增病促死。”唐代孙思邈指出:“安身之本,必须于食,不知食疗者,不足以全生”;“食能排邪而安脏腑,悦情爽志以资气血”。“为医者,当晓病源,如其所犯,以食治之。食之不愈,然后命药。” 中华民族传统营养学的哲学内涵:“天人合一、身土不二”的生态观;“调理阴阳、阴平阳秘”的健康观;“药食同源、寓医于食”的食疗观;“审因施食、辨证用膳”的平衡膳食观。同时,始终以“和”为贵;奉行:“因人而异”和“模糊科学”的理念。

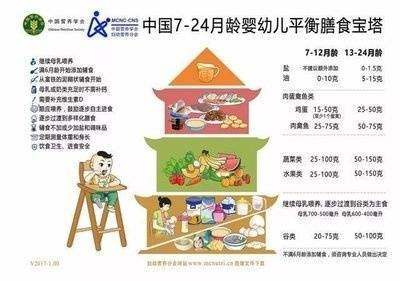

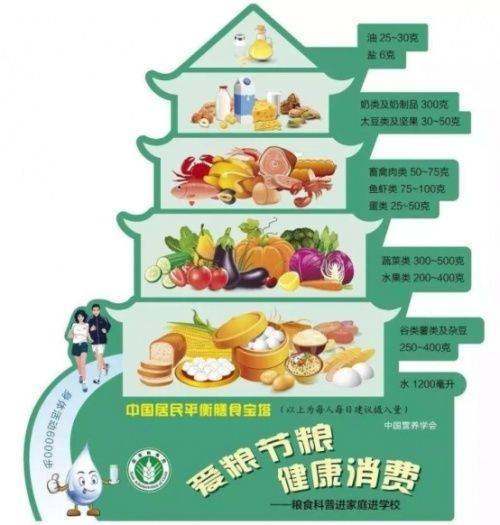

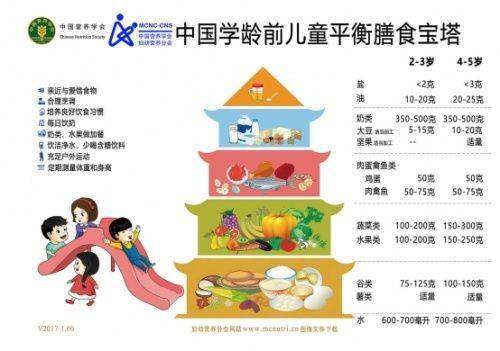

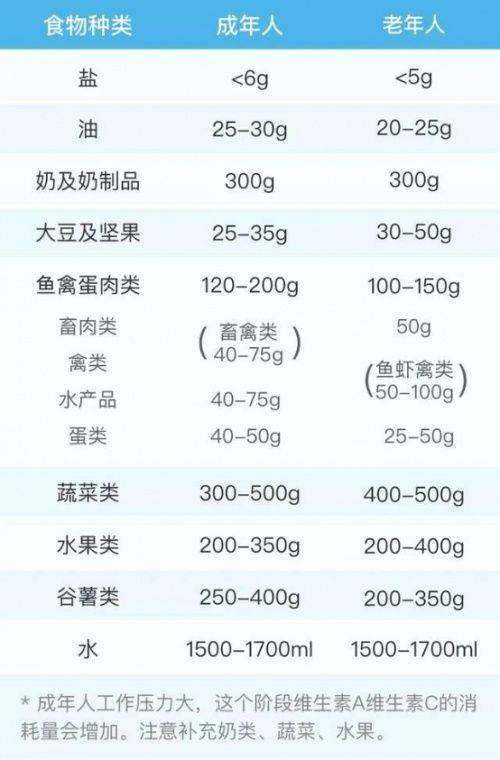

(为了健康的身体,在不同时期,也在不断地修正和完善“中国居民平衡膳食宝塔”!)

随着四时气候的变化而调节饮食。少食生冷,但也不宜躁热,根据个人身体的基本状况,有的放矢地食用一些滋阴潜阳,热量较高的膳食为宜,同时也要多吃新鲜蔬菜以避免维生素的缺乏,如:鸡牛羊肉、适当增加饮豆浆和牛奶,多吃萝卜、绿叶菜、豆腐和木耳等等。由于人们的生活方式不同,同属冬令,也要根据季节的变化和所处的地理环境以及年龄的大小来变化,;除此之外,还要因人而异,因为食有谷肉果菜之分,人有男女老幼之别,体(体质)有虚实寒热之辩,本着人体生长规律,中医养生原则,少年重养,中年重调,老年重保,耋耄重延。故“冬令进补”应根据实际情况有针对性地选择清补、温补、小补、大补,万不可盲目“进补”。可以参照中国营养学会推荐的“平衡膳食宝塔”,按一定的比例选择不同种类的食物。如山药、红薯、芋头、土豆等属于薯类食物,比大米、白面含有更丰富的膳食纤维和微量营养素。中医认为,山药,味甘性平,归脾、肺、肾经,具有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的作用,适合在冬季食用。 秋天有很多的新鲜水果,如梨、葡萄、石榴等。中医认为,梨具有润肺生津、止咳化痰的功效;葡萄益气生精,能够补益肝肾。在秋季讲究进补,但是吃太多的肉会给消化和代谢器官增加负担。适量进食肉、蛋类食物,少吃肥肉,选择一些易于消化吸收且脂肪含量较少的禽肉是明智的选择。秋冬养阴”、“冬季养肾”的原则,冬季可适量多吃点咸味食品,如海带、紫菜和海蜇等。当然,也要适当增加热量食品。

八、四季养生四季保健

根据年龄和身体状况以及四季节气的不断变化,一定要适量运动,增强健康体魄;增强免疫力!因人而异的营养保健是必要的补充。只有日积月累的坚持不懈,才能达到理想的状况;努力一定成功!

九、中国“酒文化”和“茶文化”

中国人饮酒和饮茶的历史源远流长!

饮酒和饮茶,一定要根据自己的身体状况和季节变化以及个人爱好的不同,选择暖胃的饮品和喜好的;无论喝哪种茶,不易过浓、过热;一点要做到“四季养胃”的哲理!

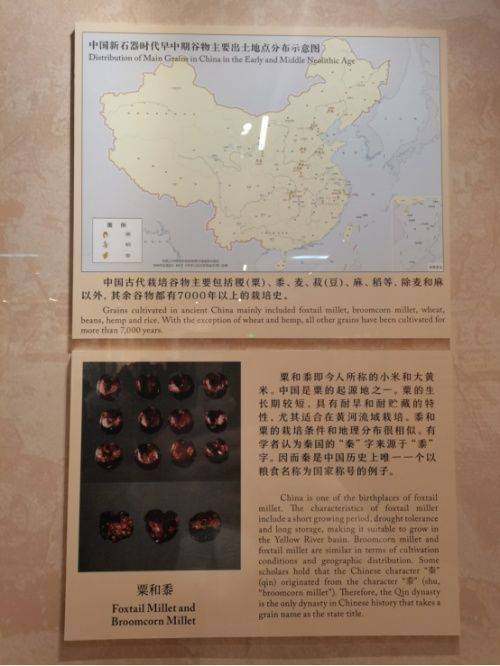

我国是农业、农耕、耕种、耕织的文明古国, 我国劳动人民勤劳智慧不断总结经验;形成了历史文化。主要以“黄河流域”为主要特征和根脉,以“气候和物种”为依据,建立起来的。从历史文献记载来看,我国历朝历代的迎春和冬至活动隆重而丰富。已经超过了节气、节令,而形成一个节日,因此在漫长的人文历史中演绎出许多民俗。

酒文化,目前,有“刘伶醉酒、泸州老窖、李渡元代烧酒作坊遗址(江西南昌)”国家工业遗产、全国重点文物保护单位;历史名酒如杜康酒和衡水老白干酒都是具有发展历史过程的老酒和品牌酒,创立时间约在汉代。

目前,亟待研究开发的中华24节气时令食谱(主食、副食、汤食、小吃); 根据考古资料;中国社科院考古所2021年9月8日报道;9000年前中国人即饮“啤酒”(曲酒);根据在桥头遗址出土的陶器。在美国《公共科学图书馆.综合》(plos one)杂质发表题为《中国南方九千年前台地上饮酒的早期证据》;为谷物酒,(非现代啤酒);2021年11月30日中国社科院考古所中国考古网报道:山东大学考古团队发表《山东邹城邾国故城西岗墓地一号战国墓茶叶遗存分析》(《考古与文物》,2021年第5期),正式公布山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中,出土的茶叶样品为煮(泡)过的茶叶残渣,为目前已知世界最早茶叶遗存,将世界茶文化起源的实物证据提前了至少300年。据悉,此前考古发现的年代最早的茶叶实物出土于西汉景帝阳陵。邾国故城的这一发现将茶文化起源的实物证据追溯到战国早期偏早阶段(公元前453至前410年),提前了300多年。西岗M1茶叶遗存的发现与证实,为研究茶的早期起源和传播等问题提供了实证材料。

我国茶文化历史悠久,茶叶品种繁多;为不同的民族和爱好以及人们健康饮食提供了资源供给。

营养增补要适度,同时,一定要保持好良好的心态,适当运动;增强抵抗力!

我国食物的多样性和不同的季节性的食品以及不同的烹饪方法,都为健康身体和营养的需求提供了理论依据; 膳食平衡是健康的基础,良好的心态为了健康身体奠定了基础!

中国饮食文化讲究“食物多样性”!形成营养的互补,有利于身体营养的补充;食物的多样性和不同的季节性的食品以及不同的烹饪方法,都为健康身体和营养的需求提供了理论依据; 同时,讲究“五色食品”,五行五色食品是用五色既“红、绿、黄、黑、白色”食物分别补益心、肝脏、脾胃、肾脏、肺系统的方式方法。

指五行在医学应用,发展为一种中医的学术理论。它主要是以五行配五脏为中心:肝木,心火,脾土,肺金,肾水。基本内容:在五脏为中心的基础上,通过经络以联系全身,说明人体的整体性,并通过自然现象的观察与医学实践联系到五方、四时等,说明人与自然界的统一性。

在中国饮食文化中,运用“药食同源,药膳同功”的理论,结合“五行学说”的——金木水火土,合理运用“中华优秀传统文化”的科学理念,对应颜色“白青黑红黄”的食物——对应人体五脏“肺肝肾心脾”,是中医思想取象比类的借鉴和归纳发扬。采用五色红、绿、黄、黑、白色的“食物之象”对应五行火木土水金——五脏:“心肝脾肾肺”,达到食补强于药补的用处,达到养护身心健康。

中国饮食文化以及中国烹饪讲究“熟食”,首先是“便于消化,便于吸收;同时,既营养又卫生”!这正是博大精深的中华民族饮食文化的主要特征,也是中华优秀传统文化闪耀辉煌的突出表现和中国饮食文化中最为“璀璨夺目”的光环!

膳食平衡是健康的基础,良好的心态为了健康身体奠定了基础!

祝愿全体中华儿女健康长寿!

中国传统文化“天圆地方”主要体现在古建筑和“天人合一”的理念中;至今,还是我们倡导的理念;并发挥着至关重要的作用。

中国食文化就是从田头到嘴头(牢牢把握食品安全),田园(圆)到嘴里(口即园又方);圆圆满满! 宫廷食品用料的来源和传统食品加工技艺,如能进一步总结完善一下;即便于传承又便于弘扬!

宫廷(历代朝廷)祭天食品和民间祭天食品的开发和利用,具有广阔空间!食物形态、大小的寓意等等! 节假日可选用喜庆色如红色、桔红等;其它时令性食品和茶食要有季节性和独特性。 如何选用“宫中之美”和民间“非遗特色”,彰显中华文化厚重之内涵!如不同季节的宫中美景和琴棋书画的不朽篇章!

相信,在“文化自信、道路自信、制度自信、民族自信”发展的道路上,中国饮食文化在人类健康发展的道路上一定会蓬勃发展;博大精深的中国饮食文化为人类健康保驾护航!

我们的明天一定会更加美好!

(文图:风华正茂)

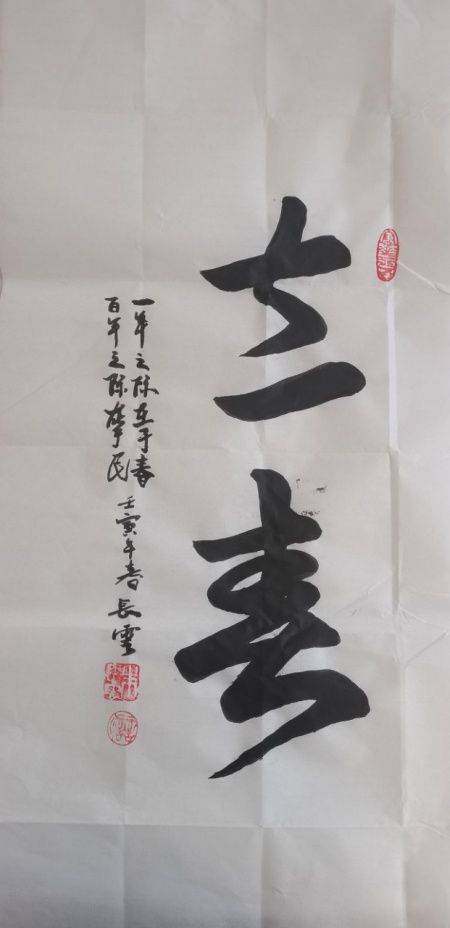

中华优秀传统文化24节气之一“立春”

二十四节气——立 春

2022年2月4日4时51分“立春”,梦香迎来早“立春”!(宋)虞俦《立春 其二》节选:“点点灯火,袅袅炊烟;共襄盛世,万家团圆!”

“一日之计在于晨,一年之计在于春;一生之计在于勤,

百年大计在于人!”冬去春来,阳和启蛰!“立春”是万物起始,一切更生之义;新的轮回,悄然开启!”

2022年2月4日(农历正月初四 星期五),迎立春。太阳到达黄经315度,我们迎来了二十四节气中的第一个节气,立春。春,代表着温暖、生长。干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,有吉祥的涵义。立春与立夏、立秋、立冬一样,都是反映四季更替的节气。《月令七十二候集解》:“立春,正月节;立,建始也;五行之气往者过来者续于此;而春木之气始至,故谓之立也;立夏、秋、冬同。”干支纪元,以寅月为春正、立春为岁首,立春乃万物起始、一切更生之义也,意味着新的一个轮回已开启。 据天文专家指出,本世纪100年中的所有“立春”不是在2月3日,就是在2月4日,其中,出现在2月3日的共有39次,出现在2月4日的共有61次。而过去20世纪100年的统计显示,“立春”只有2月4日和2月5日这两天,没有2月3日。综合这200年来看,2月4日“立春”是出现最多的。

立春是二十四节气之首,四时之始;大地回春之始,万物复苏之时;立春,是春回大地的节气,立是开始的意思,立春代表万物复苏、新年伊始。立为建始,虽有冷空气时而造访,春木之气却已叩门,故称为“立”。 “立”是“开始”的意思,“阳和起蛰,品物皆春”,立春过后,东风送暖,大地开始解冻,蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒,河里的冰开始溶化,不再坚硬负重。 立春,是诗意的、神圣的。是春天的开始,伟大事业的开始,它是第一个节气,是轮回的起点。 立春恰巧在正月初四,民俗中民间有“迎灶神”的习俗;意思就是祝愿人们“三餐四季,温柔有趣;”立春适值“六九”之时,俗称“五九六九沿河看柳”,意思就是,万物复苏进入萌芽阶段。 天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神! 古籍《群芳谱》中写道:“立,始建也。春气始而建立也。”这段时间可以感觉到日照增长,气温回暖,降水趋于增多的春之先兆。

所谓“一年之计在于春”,时至立春,人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。气温、日照、降雨,这时常处于一年中的转折点,趋于上升或增多。立春以后,阳气上升、万物复苏、大地解冻、气温回升。 立春说起来也是我国的一个传统节日,古时一项重要活动就是迎春,于立春前一日开始预演,目的是祭祀句芒神(主管农事的春神,其形象为人面鸟身),祈求风调雨顺,五谷丰登。官府民间都会举行一系列的活动,比如设春官,预告立春之时;送春帖,帖上绘有芒神、春牛图,可贴于门墙上;鞭春牛,以土塑牛,百姓向其叩拜后,一拥而上将其打碎,争抢牛土,谓之“抢春”,将土洒于牛圈内,以期牛畜繁衍兴旺。我国古代,立春是个很大很重要的节日,同时,要举行非常隆重的祭祀活动。 “立春大如年”。立春最重要的祭祀对象是春神。《魏书 礼志》记载:“立春之日,遣有司迎春于东郊,祭用酒、脯、枣、栗,无牲币。”每到立春之时,皇帝会派遣大臣执行迎春典礼,以酒、脯、枣、栗作为祭祀用品。只是没有用牲币,够不上大祀的级别。 隋唐时代,立春祭祀春神的规格提升了。《隋书·礼仪志》记载:“顷代郊祀之服,皆用衮冕,是以前奏迎气祀五帝,亦服衮冕。愚谓迎气祀五帝亦宜用大裘,礼具一献。帝从之。” 大唐盛世,社会安定且百业兴旺!从皇宫皇上、至大臣下至平民百姓,重视在“立春”这天,一般举行官家仪式隆重庆祝或者参与各种民俗活动欢喜“立春”之节以及以家庭为主的聚集欢庆;用丰盛的食物欢度,以示“万物复苏,风调雨顺!”《旧唐书·礼仪志》:“武德贞观之制,神祗大享之外,每岁立春之日,祀青帝于东郊。”在立春当天,大致进行四种活动——“祭春”“鞭春”“饰春”“咬春”,全国上下,无论是皇亲国戚,还是贩夫走卒,都参与其中。

此后,历经宋朝、元朝、明朝、清朝千百年的变迁,祭祀春神的规格日渐下降,但形式更加多样,影响更加深远。以至于到了现代,全国各地依然有许多地方在立春举行祭祀春神的习俗,并演化成鞭春牛、探春、咬春、送春、等活动。 中国是传统文化非常厚重的国家,具有着“礼仪文化”的传承,注重礼仪! 也是非常喜欢寻根问祖的民族,对于自己先祖有着十分浓厚的崇拜和尊敬之情。到了立春这个重要的节日,人们总是要以各种方式来祭祀自己的祖先......立春是汉族民间重要的传统节日之一。在周代,这一天天子亲率三公九卿等到东郊迎春,祭祀。唐宋时,有鞭打春牛、送小春牛等,表示劝农春耕和祈求丰收,明清以来,有食青菜、迎土牛、浴蚕种、喝春茶等,具有浓厚的传统民俗风情和乡土气息。 自秦代以来,中国就一直以立春作为春季的开始。《月令七十二候集解》说:“正月节,立,建始也。”立春,意味着从这一天起,春季开始了。“春,蠢也,动而生也。”意味着闭藏的冬天结束了,立春期间,气温、日照、降雨,开始趋于上升、增多。 随着时代的变迁,传统文化的不断传承,“立春”形成了众多民俗习惯。立春的民俗具有“除旧迎新”的特点,还有“咬春”的特殊意义,都具有一种应景的仪式感。

我国古代是农业国家在农耕社会,我国自古为农业国,春种秋收,关键在春。古人在静美的田园风光里,辛勤劳作,敬业乐业。立春之后,大地解冻,犁铧就要翻开闲置一冬的土地。建立了“农耕文化”;同时,我国是多民族的国家,各民族都有不尽相同的文化背景和“传承记忆”非遗传承文化以及“民俗文化”;随着时代的发展,对“二十四节气”和不同“节日”以及“民俗记忆”,在众多的文献记载中都有论述;“立春”对农事活动有重要的意义,官方和民间都很重视,民间的庆贺活动更热闹一些。立春举行的活动叫做“迎春”,要报春、送立春帖子,还要迎句芒神并“撒豆消灾”。人们始终关心土地耕种,立春时,“鞭打春牛”习俗的出现,也就自然而然了。所谓“春牛”,可能是用纸糊成的,也可能是泥做成的,然后在“春牛”肚子里装上五谷。“打春牛”的活动开始后,等“春牛”的肚子被打破,人们会将流出的五谷分吃,期待会迎来一个丰收年。年复一年、日复一日,“农耕文化”世代相传,为老百姓带来“衣食无忧”的美好生活。

民俗中,立春要吃与春季适应的食物,春饼卷“豆芽、韭菜,也是“生发”类的蔬菜,当然,也有肉类比如“煎牛肉、猪肘子”、摊黄菜、韭菜炒鸡蛋等等;算是节令食品。 “立春”时节也有吃“饺子”的习惯,好吃不如“饺子”的习俗。可想而知,老百姓的生活越来越好了,丰衣足食了......

《遵生八笺》:“治肝以两手相重,按肩上,徐徐缓捩身,左右各三遍。又可正坐,两手相叉,翻覆向胸三五遍。此能去肝家积聚风邪毒气,不令病作。 肝开窍于目,人们要主动开阔视野,多视空旷之地;关注疏肝理气,主动吸收天地间的生气;使木德能量进入到自己体内。不可以久坐,影响体内气机的运行。 《千金要方》主张春时衣着宜“下厚上薄”,《老老恒言》亦云:“春冻半泮,下体宁过于暖,上体无妨略减,所以养阳之生气”。 春天在起居方面,人体气血亦如自然界一样,需舒展畅达,要求人们夜卧早起,免冠披发,松缓衣带,舒展形体,多参加室外活动,克服倦懒思眠状态,使自己的精神情志与大自然相适应,力求身心和谐,精力充沛。 饮食调养方面要考虑春季阳气初生,宜食辛甘发散之品,不宜食酸收之味。 《素问·藏气法时论》说:“肝主春,……肝苦急,急食甘以缓之,……肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之”。在五脏与五味的关系中,酸味入肝,具收敛之性,不利于阳气的生发和肝气的疏泄,饮食调养要投其脏腑所好,即“违其性故苦,遂其性故欲。 欲者,是本脏之神所好也,即补也。苦者是本脏之神所恶也,即泻也。”明确了这种关系,就能有目的地选择一些柔肝养肝、疏肝力理气的草药和食品,草药如枸杞、郁金、丹参、元胡等,食品选择辛温发散的大枣、豆豉、葱、香菜、花生等灵活地进行配方选膳。

立春三候!我国传统二十四节气,“一年四季,二十四节气,七十二候,春秋代序,得以生生不息。二十四节气以五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁。”具有聪明才智的我国古人,将二十四节气分为七十二候,并且应用《周易》的十二消息卦象喻天德地炁能量的消息作用规律性,总结了每一候的代表性生物活动特征。十二消息卦对应二十四节气,在每一卦统御一个节和气的前提下,能量又分理着相对应的七十二候中的某些六候,产生物候变化的物相形成。 古代并将立春的十五天分为三候:一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。一候东风解冻:泰卦,初九。《周易·泰卦》:“拔茅茹,以其汇,征吉。《象》:拔茅征吉,志在外也。”二候蛰虫始振:泰卦,九二。《周易·泰卦》:“包荒,用冯河,不遐遗,朋亡,得尚于中行。 三候鱼陟负冰:泰卦,九三。《周易·泰卦》:“无平不陂,无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚,于食有福。

在我的小时候,经常听父母说“立春”时节,老百姓又称之为“打春”;立春的具体时间,无论何时,人们都要高高兴兴来迎接“春天的来临”,尤其是人不能躺在床上,比喻“打春打在床上”,比喻人“比较懒”的意思不好,一定要有“精气神”。

农谚说:“立春雨水到,早起晚睡觉”,是提醒人们寒冬快结束了,应该早起干活了。立春是从天文上来划分的,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。从立春交节当日一直到立夏前这段期间,都被称为春天。每到立春到了,就意味着寒冷肃杀、万物闭藏的冬天已经过去,风和日暖、万物生长的春季正在到来。 一年之计在于春,天地立春,人效法天地,立德,以回升自身的阳气;立命,以摆正身心;立下一年好光景,立下一年的精气神;古人说:“仁者,春之德也。”立春后,万物复苏,万象更新,天地显示着对生命的慈爱之情,这也启示我们要培养“仁爱”的德行。立德行善能焕发内心的光明,回升自身阳气,立下一年的精气神。守正,并不断创新;每一个人都要有“精气神”。

立春·“春捂”立春时节,东风拂面,毕竟料峭,为了不生病,要再“春捂”一阵子,不要因气温骤然回升就立减穿着,小心寒潮突至,感冒乘虚而入。 《养生论》说:“春三月,每朝梳头一二百下”。春季每天梳头是很好的养生保健方法。因为春天是自然阳气萌生升发的季节,这时人体的阳气也顺应自然,有向上向外升发的特点,表现为毛孔逐渐舒展,代谢旺盛,生长迅速。故春天梳头,正符合这一春季养生的要求,有宣行郁滞,疏利气血,通达阳气的重要作用。 很多人崇尚冬季进补,但是立春后进补要适度。一年四季有“春生、夏长、秋收、冬藏”的特点。人生于自然,应顺应自然规律。冬季根据个人体质适量进补,符合冬藏的养生原则。 但立春之后的这段时间里,不论是食补还是药补,进补量都要逐渐减少,以便逐渐适应即将到来的春季舒畅、升发、条达的季节特点。与此同时,减少食盐摄入量也很关键,因为咸味入肾,吃盐过量易伤肾气,不利于保养阳气。 春季阳气初生,饮食的调养除了注意升发阳气,还要投脏腑所好,应适当吃些辛甘发散之品,不宜吃酸收之味。因为酸味入肝,具有收敛之性,不利于阳气的生发和肝气的疏泄。食物可选择辛温发散的葱、香菜、花生、韭菜、虾仁等,少食辛辣之物。另外,春季天寒气燥,饮食应清淡、甘润,保证每天有足够的饮水量,少食热性、辛辣或容易引发过敏的食物。 多锻炼,常通风,勤洗漱。

今日清明

二十四节气之四——清明

道德经中说“人法地,地法天,天法道,道法自然。”中国的二十四节气,不仅揭示了四季的轮回变迁,天地的运转变化,更蕴藏着人生的大智慧,春分这个节气亦是如此,当我们真正了解了其中的规律,我们的生命将走向大自在、大平安!

中华优秀传统文化“二十四节气之五——清明”

清明节 节气与天文观测息息相关,反映了中国古代科技的发展。春分刚过,清明将至。在二十四节气的循环往复中,时光荏苒。从夏朝到周朝逐渐建立起的二十四节气概念,两千多年来一直被广泛应用。其中不仅包含当时先进的科技知识,促进和服务了历史上中国的经济社会发展,对今天的气象学研究也大有裨益——中国传统气象学是个完整的知识体系,二十四节气作为宝贵的气象科技文化遗产,其作用与价值有待学术界和社会公众进一步挖掘与感知。清明是二十四节气第五个节气,清明既是节气,又是我国重要的传统节日。清明时节,祭祖扫墓是最主要的活动之一。清明扫墓,是对祖先的“四时之敬”,其习俗由来已久。扫墓仪式一定会增强中国人的感恩意识!慎终追远,缅怀祖先;是中华民族自古形成的传统美德。唤醒每一个家族共同的文化记忆和追思,对于促进家族乃至民族团结和增强家族以及整个民族的凝聚力与向心力,同时,对构建社会主义和谐社会具有重要的现实和深远意义。

清明节有两层意思:一是指节气,一是指节日。 清明是二十四节气中的第五个节气。在每年的4月4日或5日前后,太阳运转到黄经15度,“万物生长此时,皆清净明洁,故谓之清明”。在清明节气前的一至两天,还有一个传统节日——寒食节。寒食节源于古代的改火祭祖习俗,后来在演变中增加了纪念春秋时晋国忠臣介子推的活动。因为反映时令物候变化的清明和举行禁火祭祖活动的寒食,相隔很近,所以,大约在唐代,寒食和清明就慢慢合二为一了。

中国的二十四个节气中,只有清明被列入了中国传统节日;清明是由三个传统节日融并而成的传统节日,历史上上巳节、清明节、寒食节这三个节日离得很近,清明节由上巳、清明、寒食这三个传统节日,合并到一起。按常理说,传统节日之间的间隔是等距的,违反这一规律,将几个节日堆放在一起,就会破坏并影响正常的、原有的生活节律,使现实生活变得没有头绪。与二十四节气关系最紧密的,首推天文学。中国古代有发达的天文学观测,促进了古代气象学的发展,使得中国古代气象学某种程度上带有天文学的思想体系和特色。应该说,二十四节气既有气象意义,又有天文历法意义,这说明中国古代天文学对气象学的影响是很深远的。清明是中国二十四节气之一(第五),在每年阳历四月五日(或前后一天),现已列入国家法定假日。由于中国阴历的二十四节气客观的反映了一年四季的气温、降雨、物候等方面的变化,所以古代我国劳动人民都用它来安排农业活动。《淮南子·天文训》云:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”《岁时百问》说:“万物生长此时,皆清洁而明净。故谓之清明。”清明一到,气温升高,雨量增多,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜种豆”、“植树造林,莫过清明”、“清明时节,麦长三节”等农业谚语。可见这个节气与农业生产有着密切的关系。

据记载,尧舜时期,先人在生活经验中逐渐发现节气在一年中的循环变化,口口相传中提出一些节气概念,后逐渐出现在文字记载中。其中很多名称与今天不同,比如“日中、日永、宵中、日短、分、至、启、闭、日夜分、春分、秋分、冬日至、夏日至、夏至”等,这些节气名称有的就慢慢消失了。《尚书·尧典》就有关于节气的早期记载,其中包括“日中、日永、宵中、日短”这些词,这可能是目前所知最早的节气词。 《夏小正》可能是现存中国最早的历书,民间用农历有时也会叫“夏历”,某种程度可能受到这部历书的影响。这部书中,根据天象历法,出现了不少节气名称,比如《夏小正》中记录“正月”。这些名词逐渐吸收到二十四节气中,而夏历一直被广泛应用直到今天,因其能够促进农业活动,也成为中国传统农业的基础之一。 周朝,中国先人利用土圭实测日晷(即在平面上竖一根杆子来测量正午太阳影子的长短),以确定冬至、夏至、春分、秋分四个节气。到了春秋战国时期,关于节气的词语更加丰富。《管子》中提出“不知四时,乃失国之基”,表明当时社会对气象等季节因素的重视及应用。《管子》中还记载了诸多节气系统和其他气象相关知识。当时的节气系统里,有三十节气系统,划分给春秋两季各8节,冬夏两季各7节,每个节气12天。这是二十四节气早期的形态。《管子·君臣下》中说“审天时”,意思是说人类只有认识了天地间万千气象、包括节气的规律,才能够不违背这种规律并服务好农业生产。《管子》中还论述了把气象规律应用于军事战争,从气象方面推进了齐国霸业。 节气本质上反映了一种客观规律,因此大家的认识和称呼趋向一致,逐渐有了比较一致的二十四节气概念。《淮南子·天文训》篇中出现了中国最全、最完整的二十四节气记载和名称,记载了我国黄河中下游地区的物候变化。《淮南子》是由西汉初年淮南王刘安召集门客撰写的,很多人熟悉它是因为其以道家思想为主,同时夹杂着先秦各家的学说。但其实,书中有许多有关自然现象的论述,特别是对中国传统气象学的贡献较多,不仅首先完成二十四个节气的论述,还记载了风及湿度的观测等。

说:“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。逆之则伤肝……”早睡早起宜养肝!

相传在古老的春秋时的晋国,禁火节演化为寒食节。当年晋公子重耳落魄流亡列国时,大臣介子推对他忠心耿耿,曾经割股为他充饥疗疾。重耳回国为君后,封赏功臣,介子推因赡养老母,不愿接受封赏而隐居绵山。晋文公亲自到绵山请他,介子推依然不受。晋文公下令火烧绵山,以此逼迫介子推下山。最后人们发现介子推和母亲被烧死在树下。晋文公后悔莫及,为表纪念,下令把绵山改称介山,在山上为介子推建祠,把烧山日定为禁火日,全国吃冷食。大约在西晋时,寒食节推广为全国性节日。寒食节又叫禁火节、禁烟节、冷节,因为它在冬至后的第105天,所以又叫“百五节”,别称“一百五”。 这源于古代的禁火改火和祭祖习俗。因春分过后,天干物燥,古人保存的火种易引起火灾,所以这时候古人会把保存的旧火种熄灭,此即“禁火”,然后重新钻燧取出新火,作为新一年生产和生活的开始,这称为“改火”或“请新火”。“改火”时,要举行隆重的祭祀谷神稷的活动。在“禁火”和“请新火”期间,古人要准备足够的熟食冷吃,叫作“寒食”。

据有关资料记载,春秋战国时代,晋国国君晋献公宠爱妃子骊姬,想把王位传给骊姬生的小儿子奚齐。骊姬为了让自己的儿子继位,就设毒计谋害晋献公夫人生的太子申生,申生被逼自杀。申生的弟弟重耳为了躲避祸害,流亡逃到他国,在外落难飘泊十九年,流亡期间,受尽各种屈辱。原跟重耳出逃的臣子,大多各奔出路四散,只剩下忠心耿耿几人,始终追随,其中一人名介子推,追随他宁死不离。一次重耳饿晕了,介子推为救重耳,从自己的大腿上割下一块肉,用火烤熟了送给重耳吃,这就是史上有名的“割股奉君”的故事。十九年后,重耳回国做了君王,他雄才大略,文治武功,是著名的“春秋五霸”排第二位的晋文公。晋文公时晋国疆域达到了山西全部,陕西、河北、河南、山东和内蒙的一部分。“春秋五霸”排第一位的是齐桓公,史称“齐桓晋文”。 晋文公称帝后,对那些与他出生入死的臣子大加封赏,但忘了介子推。有人给晋文公提起旧事,文公心中惭愧,马上派人去请介子推上朝受封。可是,去了几次,介子推就是不来。介子推是有名的义士和孝子,他携母隐居在山西绵山不肯出仕,晋文公于是亲驾去请。可是,只见介家大门紧闭。介子推知他要来,已经背着老母躲进了绵山的大山里(今山西省介休市东南的绵山,已经开发成了著名的旅游风景区,我专门去过两次)。于是,有人出主意,说介子推是大孝子,不如放火烧山,三面点火,留下一方,大火起时他必背母而出。晋文公于是下令烧山,孰料大火烧了七天七夜,终不见介子推出来。上山一看,母子俩被烧死在一棵柳树之下,晋文公万分懊悔和痛苦,面对尸体长跪痛哭一场,厚葬遗体。为了纪念这位忠臣和孝子,他下令将绵山改称介山,将定阳县改名介休县,将放火焚山的4月4日这一天定为每年的“寒食节”,晓谕全国,每年这一天禁忌烟火,只吃寒食,以纪念介子推!

据说晋文公离开介子推时,他伐了一段那株烧焦的柳木,到宫中做了双木屐,每天望着它叹道:“悲哉足下,”怀念介子推,从此,古人将尊贵的朋友称为“足下”。 次年,晋文公率群臣素服登山祭奠。行至坟前,见那棵老柳树死树复活,绿枝千条。晋文公崇敬的折了一些柳枝,编了个圈儿戴在头上。晋文公把复活的老柳树赐名为“清明柳”,又把这一天定为清明节。因清明与寒食节连在一起,以后清明扫墓成为民间的风俗,清明也就从节气变成节日了。

唐玄宗开元二十年,玄宗诏令天下,“寒食上墓”。因寒食与清明相接,后来就逐渐形成清明扫墓了。北宋时期清明节很是普遍,现在流传下来的中国十大名画之一的张泽端的《清明上河图》,描绘的就是北宋徽宗年间清明时节,东京汴梁(开封)汴河两岸繁荣热闹的景象。 唐宋时期,寒食和清明是很隆重的节日。唐开元二十四年(736年),官府规定,寒食到清明放假四天。到了唐大历十二年(777年),规定放假五天。唐贞元六年(790年),假日增加到七天。宋代的清明,放假七天。

到了近现代,1935年,中华民国政府规定4月5日为国定假日——清明节。

中国是世界上最大的农作物起源中心之一,农业气象科学较早萌芽并快速发展。在二十四节气逐渐出现后,更加具体的七十二候与之对应,主要通过综合天文、气象、物候知识指导农业生产——五天一候,一年365天为七十二候,三候为一节气。几千年前出现的反映季节和农事活动的二十四节气与七十二候对于中国古代农业社会发展起了重要作用,至今各种描述、预测天气的谚语还在农业生产和日常生活中发挥影响。 二十四节气同时也反映了物候变化。唐高祖时代,令狐德棻在编撰著作《周书》中记载了“惊蛰……桃始华”等节气与物候现象。正是根据这个记载,再辅以其他文献,许多气象学家和气候学家认为,唐朝时黄河流域的气候比较暖和。而这样的发现,让今天的全球气候变化研究有了更深远的历史坐标——古代节气与物候知识的研究现在已经成为当代大气科学重要的分支学科,在气候变化研究中占有重要地位。 中国古代气象学蕴含着深厚的文化内涵。中国古代“天”与“气”同源,使得中国古代气象学从一开始就带有中国传统文化特色,走上了与西方同时期的从哲学思想出发的西方气象学不一样的发展路径,其文化和地域特色构成了古代4000多年的中国气象史的基调。其中,又以二十四节气为代表,既有天文含义又有气象含义,流传数千年,成了中国典型文化遗产的载体。

中国古代气象学也是中国古代科技发展的代表之一。科学史界公认,中国有传统天学、算学、农学、中医学等四大传统学科。但是,气象科技史学者经过多年研究,提出中国传统古代气象学理所当然成为第五大传统学科。其中,以二十四节气为核心的传统气象科技知识等,对于形成这个结论功不可没。节气是我国时令顺序、物候变化的标志,而节日则包含着历史渊源、特定的纪念意义和风俗活动。清明节的来历,与“寒食节”有很大的关系。而寒食节又有一段凄婉悲壮的真实故事。

2007年12月7日,中华人民共和国国务院第198次常务会议通过了修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定,其中规定“清明节,放假一天” 。2008年,清明节正式成为法定节假日。放假一天。清明节众多的古俗,比如荡秋千、拔河、踢球、斗鸡、斗百草、戴柳插柳、捏面燕等等,大多在流传中逐渐淡化,而踏青郊游,放风筝却持久地流传下来。放风筝的民俗也使制作风筝的民间手工艺得以流传,有的地方还形成了产业。

我国幅员辽阔,是多民族具有56个民族的大家庭;文化和风俗具有特殊性,地方性、民族性都有不同的特点;都为中华优秀传统文化注入生机。

扫墓祭祖

中华文明源远流长、生生不息,而最能体现这一特征的节日可说是清明节。作为最隆重的祭祖大节,祭祖扫墓,礼敬祖先,慎终追远,是清明节民俗文化的重要内容。

清明扫墓祭祖的时间,延续较长,除了当天可以祭扫外,民间扫墓时,讲究要把祖先坟墓的杂草清除,培上新土,把一串纸钱挂在坟头,然后摆供、燃香、磕头、烧纸钱,放鞭炮。民间认为,坟土不见新,说明这家绝后,或者子孙不孝。

旧时的清明,还有在坟头种树立碑之俗。续写家谱,扩买祭田,立碑种树等费用,也从祭田的收入里出。随着时代的发展,清明扫墓时,祭献鲜花,种树,或者网上祭祀,也渐成风气。

插柳,柳树发芽早,生殖力强,是生命力旺盛的象征、也是纳福祛灾的祥物。人们在清明祭扫后,回去的路上有折柳戴柳的风俗。民谚说,“燕来不过三月三,燕去不过九月九”。它来去守信,一般在清明前飞回北方。在堂下衔泥筑巢,育雏繁衍,燕子筑巢的人家被称为吉宅,是人丁兴旺,家族繁盛安康的象征。 在中华民族的传统节日中,还有一个三月初三上巳节,它与寒食、清明并肩接踵,相传三月初三是黄帝的生日,所以一些地区三月初三流传祭祀黄帝的习俗。

寒食节,亦称“禁烟节”、“冷节”、“百五节”。在夏历冬至后一百零五日,清明节前一或二日。寒食节前后绵延两千余年,曾被称为民间第一大祭日。 在这一日,禁烟火,只吃冷食,所以叫做“寒食节”。在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗卵等风俗。 唐代编入《开元礼》“卷第八十七·王公以下拜扫(寒食拜扫附)”中,成为官方认同并倡导的吉礼之一。寒食节古代也叫“禁烟节”,家家禁止生火,都吃冷食。

苏轼的《望江南·超然台作》中的“且将新火试新茶”,说的就是寒食之后诗人煮茶的行为。寒食食品包括寒食粥、寒食面、寒食浆、青精饭及饧等;寒食供品有面燕、蛇盘兔、枣饼、细稞、神餤等;饮料有春酒、新茶、清泉甘水等数十种之多。多数寓意深刻,如祭食蛇盘兔,俗有“蛇盘兔,必定富”之说!早在南北朝《荆楚岁时记》就有“江淮间寒食日家家折柳插门”的记载,安徽、苏州等地还盛行戴芥花,佩麦叶来代替柳枝。宋·李之彦《东谷所见》载:“拜扫了事,而后与兄弟、妻子、亲戚、契交放情地游览,尽欢而归”。明代《帝王景物略》记京效踏青场景为:“岁(寒食)清明日,都人踏青,舆者,骑者,步者,游人以万计。”可谓盛极。五代王仁裕《开元天宝遗事》载“天宝宫中至寒食节竟竖秋千,令宫嫔辈戏笑以为宴乐。帝呼为半仙之戏,都中士民因而呼之”。宋代宰相文彦博诗《寒食日过龙门》,诗中描写为 “桥边杨柳垂青线,林立秋千挂彩绳。”盛行于唐,《文献通考》载:“蹴球,盖始于唐。植两修竹,高数丈,络网于上,为门以度球,球工分左右朋,以角胜负。”

《州府元龟》载:“唐德宗贞元十二年二月寒食节帝御麒殿之东亭,观武臣及勋戚子弟会球,兼赐宰臣宴馔。”咏诗,仅《全唐诗》就有唐玄宗、张说、杜甫、韩愈、柳宗元等名人名家诗词三百余首,宋金元词曲也有一百余首,成为中国诗歌艺术中一枝奇葩。寒食节去野外采集野菜,不仅锻炼身体,而且也满足了人体所必须,一举两得。在寒食节期间出来散散心,赏春踏青,能够预防精神上的疾病,对肝的调理也是相当有好处的(净肠)。

寒食节诗词:

《寒食夜》唐·韩偓 恻恻轻寒翦翦风,小梅飘雪杏花红。夜深斜搭秋千索,楼阁朦胧烟雨中。

《寒食江州满塘驿》唐·宋之问 去年上巳洛桥边,今年寒食庐山曲。遥怜巩树花应满,复见吴洲草新绿。吴洲春草兰杜芳,感物思归怀故乡。驿骑明朝发何处?猿声今夜断君肠。

《寒 食》唐·韩翃 春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

《寒食上冢》宋·杨万里 迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,进节只愁余。

《寒食书事》宋·赵鼎 寂寞柴门村落里 ,也教插柳纪年华。禁烟不到粤人国,上冢亦携庞老家。汉寝唐陵无麦饭,山溪野径有梨花。一樽竟藉青苔卧,莫管城头奏暮笳。

《寒食野望吟》唐·白居易 乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。棠梨花映白杨树,尽是死生别离处。冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。

《寒食雨二首》

宋·苏轼自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕脂雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

《壬辰寒食》宋·王安石 客思似杨柳,春风千万条。更倾寒食泪,欲涨冶城潮。巾发雪争出,镜颜朱早凋。未知轩冕乐,但欲老渔樵。

饮食文化与养生

中医认为,春季养生,“重在养肝”;因为春季与五脏中的肝脏相对应。春分时节不宜吃酸味食物,春季养生,以养肝为主,酸味入肝,容易导致肝热过旺,不利于肝气的疏泄。春季阳气初生,可多食辛温发散的食物, 虾仁、花生、葱、白萝卜、洋葱等,可提升人体阳气。当然,也可以饮用绿豆汤、赤豆汤,防止体内积热,不宜多食辛辣刺激性食物。春季五行为木,是绿色的代表,此时要多食应季的绿色蔬菜。圆白菜、生菜、芹菜、莴苣、油菜、春笋、蒜苗、菠菜、韭菜等,富含丰富的营养物质,可补充人体所需。尽量熟食食用,即营养又卫生!季节讲四季,人体讲究阴阳平衡;饮食亦是如此!可根据身体情况,选择能够保持身体功能协调平衡的食物。在搭配和烹饪上,都要注意阴阳互补,不可食用大热大寒的食物,冷热要均衡。韭菜,《本草便读》中记载:“韭菜性温、味辛,入血分而行气。”可与鸡蛋一起炒制,有滋肝养血的作用,非常适合春分时节食用。也可以包饺子、馅饼、包包子等等!多喝热水,可补充水分,缓解春季干燥,也可喝些鸡汤,鸡肉中富含身体所需各种氨基酸,可补充营养,又能增强身体免疫力。

多吃“祛湿”的食物:由于此时季节的变化,雨多湿气较重,在饮食上要注重选择“温胃祛湿”的食物,如薏米、白菜、萝卜、芋头等。多吃“柔肝”的食物:中医学认为“春与肝相应”,清明时节应多吃“柔肝”的食物,饮食宜温,以清补为主。如荠菜、山药、菠菜、韭菜、银耳、大枣等。

此时也可选择各种植物萌生嫩芽的大好时节,食用豆芽、蒜苗、豆苗、莴苣都正当季。此外,民间还有“春吃芽,夏吃叶,秋吃果,冬吃根”的讲究,清明习俗吃香椿芽,野菜芽,豆苗,竹笋等等时令蔬菜是养生首选。特别说说“香椿”,清明时节的香椿,其独有的芳香味道,能起到很好的醒脾、开胃的作用,且香椿中含有丰富的维生素E,因此香椿还有很好的延缓衰老的功效。

古代寒食节的饮食风俗,是吃大麦粥、枣糕、干粥(糗)、馓子等,在发展变迁中,有的饮食风俗传承了下来,有的消失或发生了变异。馓子也是寒食节流传下来的古老食品,馓子古称寒具、米栅、又叫环饼、膏环。初为祭祀用品,后成为寒食节食品。

阳春三月,草长莺飞,绿柳拂岸,鸟语花香。 在春光无限的田野小路,坡岸堤旁、常常可见一味家喻户晓的药食同源类中药----蒲公英。 蒲公英始载于《新修本草》。医家韩保升曾曰:“蒲公英草生平泽田园中。茎、叶似苦苣,断之有白汁。堪生啖。” 金元四大家朱丹溪曾曰:“此草属土,开黄花,味甘。解食毒,散滞气,可入阳明、太阴经。化热毒,消肿核,有奇功。”《本草新编》记载:“蒲公英,至贱而有大功,亦泻胃火,但其气甚平,既能泻火,又不损土。”蒲公英为清解疏利之品,治疮肿之良药。其性寒,味苦、甘,归肝、胃经。力强效佳而味不太苦。有清热解毒,消肿散结,利尿通淋之功效。可用于疔疮肿毒,乳痈,瘰疬,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛等症。内服外用皆可,外用鲜品可适量捣敷或煎汤熏洗患处。药食兼用,亦可作蔬菜食用。(蒲公英性寒,服食之前需分清寒热。用量过大或脾胃虚寒者易致腹泻。蒲公英全草含蒲公英甾醇、胆碱、菊糖、维生素类等物质。本品对多数细菌均有一定的抑制作用,且具有通乳、保肝、利胆、利尿、健胃及抗肿瘤等作用)

清明时节,天气仍然多变,要根据气温变化和个人体质,逐渐增减衣物。保持良好的心态,一起向未来!!

清明时节——踏青锻炼迎朝阳,放风筝;去晦气,带来好运!同时,做到心平气和,保持轻松愉快、乐观的情绪,从而安养神气,切忌大喜大悲、情绪波动剧烈而不利于肝气疏泄 ,与清明时节的“阴阳平衡”特点相应。此季节,春光明媚,莺飞草长,桃红李白,百花盛放,此时仍然是郊游踏青的好时节,可在风和日丽的时候与好友结伴郊游,多去郊外走走,呼吸新鲜空气,调节身心情志,以利于肝气的疏泄。“今日清明”,万物复苏;春暖花开,守住健康;坚持锻炼,守住平安;膳食平衡,健康永远!

季节诗词:

《春夜喜雨》唐 杜甫

好雨知时节,当春乃发生;随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

《清明》唐 杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

《清明日对酒》 宋 高翥

南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

《双调》(锦上花) (春游 )元 张碧山

燕语莺啼,和风迟日。郊外踏青,禁烟寒食。拜扫人家,这壁共那壁。悲喜交杂,哭的共笑的。坟前列子孙,冢上卧狐狸。几处荒坟,半全共半毁。几陌银钱,半灰共半泥。几个相知,半人共半鬼。

《春游》 唐 白居易

上马临出门,出门复逡巡。回头问妻子,应怪春游频。诚知春游频,其奈老大身。朱颜去复去,白发新更新。请君屈十指,为我数交亲。大限年百岁,几人及七旬。我今六十五,走若下坂轮。假使得七十,只有五度春。逢春不游乐,但恐是痴人。

《清明》 宋 黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

《蝶恋花·春事阑珊芳草歇 》 宋 苏轼

春事阑珊芳草歇。客里风光,又过清明节。小院黄昏人忆别。落红处处闻啼鴂。咫尺江山分楚越。目断魂销,应是音尘绝。梦破五更心欲折。角声吹落梅花月。

《苏堤清明即事》 南宋 吴惟信

梨花风起正清明,游子寻春半出城。

日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

《蝶恋花春景》 宋代 苏轼

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少。天涯何处无芳草。墙里鞦韆墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄。多情却被无情恼。

《村居》 清 高鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢。

(此季节放风筝正当时,把晦气放走,同时,带给自己好运)

《风鸢图诗 》 明 徐渭

柳条搓线絮搓棉,搓够千寻放纸鸢。消得春凤多少力,带将儿辈上青天。

《清明后登城眺望》 唐 刘长卿

风景清明后,云山睥睨前。百花如旧日,万井出新烟。草色无空地,江流合远天。长安在何处,遥指夕阳边。

《风入松》宋 吴文英

听风听雨过清明,愁草瘗花铭。楼前绿暗分携路,一丝柳、一寸柔情。料峭春寒中酒,交加晓梦啼莺。西园日日扫林亭,依旧赏新晴。黄蜂频扑秋千索,有当时、纤手香凝。惆怅双鸳不到,幽阶一夜苔生。

(以上诗词节选季节选编)

一年二十四节气,各有不同的特点;也包含着优秀传统文化特征;让我们在时间的轮回中追思,在历史的肩膀中回望;在前进中守望。认知了清明,就懂得了人生。站在亲人的墓前,才知道自己从何而来,将向何处去。生者寻根,叶落归根。清明节教我们做人:清廉、清净、清洁,方有一个清白;明事、明礼、明法,才能做事明白。清明看地上,慎终追远,缅怀先人,清明看苍穹,春光烂漫,生活美丽。在清明时节,与家人和朋友们一起感受春日的温暖,尽抒心中的思念;畅享美好的未来!自古以来,伟大的中华民族通过文明祭祀活动,“追忆先祖,传承孝道;”“宁静致远,厚德载物;”对生命表示永远的敬畏。

(文图/报道:风华正茂)2022/04/05日

手机版

手机版 |

综合

|

综合